Élection législative en France, juin-juillet 2024

Anne-France Taiclet

Maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon SorbonneIssue

Issue #5Auteurs

Anne-France Taiclet

Numéro 5, Janvier 2025

Élections en Europe : 2024

Les élections législatives de 2024 interviennent dans un contexte particulier puisqu’elles découlent d’une dissolution prononcée par le président de la République immédiatement après la publication des résultats des élections européennes du 9 juin, particulièrement décevants pour la majorité présidentielle dont la liste a recueilli 14,6% des suffrages, soit presque 17 points de moins que celle du Rassemblement national (31,3%), arrivée en tête. Non seulement le score de la liste Renaissance est-il perçu comme un camouflet pour un mouvement qui s’affirme pro-européen, mais il accentue les difficultés politiques rencontrées par une majorité présidentielle qui, depuis les élections législatives de 2022, n’est que relative à l’Assemblée nationale. Les deux premières années du second mandat d’Emmanuel Macron avaient ainsi été marquées par la fréquence des recours à l’article 49-3 par la Première ministre, y compris pour l’adoption d’une réforme des retraites ayant fait l’objet d’une très forte contestation tant au Parlement que dans diverses mobilisations pendant plusieurs semaines. C’est donc un président de la République affecté par un rétrécissement de ses marges de manœuvre politiques qui recourt à sa prérogative caractéristique, conférée par les articles 12 et 19 de la Constitution, en convoquant de nouvelles élections. Compte tenu des résultats des européennes, l’enjeu principal construit par la plupart des récits politiques et médiatiques est constitué par l’éventualité que l’extrême-droite obtienne une majorité à l’Assemblée et accède au gouvernement ; le président du RN, Jordan Bardella, affirme d’ailleurs sa volonté d’être Premier ministre avant même le premier tour des législatives. L’incompréhension voire l’indignation suscitées par la décision présidentielle sont renforcées par le calendrier choisi 1 puisque, outre l’imminence des Jeux olympiques de Paris, c’est une campagne électorale réduite à trois semaines qui est alors ouverte.

Des alliances électorales renouvelées

Passée la sidération de la dissolution, le premier étonnement, dès le début de cette séquence électorale resserrée, se situe du côté de l’offre politique. D’abord, celle-ci voit la reconstitution rapide (et à rebours, semble-t-il, des anticipations élyséennes) d’une alliance électorale à gauche, donnant lieu à des candidatures uniques dans la très grande majorité des circonscriptions (546 sur 577). Renommée Nouveau Front Populaire (NFP), cette alliance s’inscrit dans la continuité de celle dite NUPES formée en 2022, mais, tout en priorisant les sortants, donne lieu à une significative redistribution des circonscriptions entre les différents partenaires. Comme toujours, les scrutins sont emboîtés et articulés : en 2022, tandis que Jean-Luc Mélenchon recueillait 22% des suffrages, les scores très faibles de la candidate socialiste et du candidat écologiste avaient favorisé la domination de LFI dans la négociation des investitures puis, logiquement, dans la composition de la gauche au sein de la représentation nationale. En 2024, après deux années de vive conflictualité politique, générale mais aussi entre les alliés de gauche et même au sein des partis, la liste soutenue par le PS (quoique menée par un candidat qui n’en est pas membre) arrive 4 points devant celle de LFI aux européennes, autorisant les socialistes à obtenir une centaine de circonscriptions (inégalement gagnables) de plus dans l’accord NFP par rapport à l’accord Nupes, principalement au débit de LFI puisque la part des Écologistes et celle du PCF restent à peu près stables.

À droite, alors que Les Républicains, diminués à l’Assemblée en 2022, avaient cherché à valoriser leur rôle pivot en contexte de majorité relative, en apportant un soutien régulier, fût-il verbalement critique, aux textes du gouvernement 2 , le président du parti Éric Ciotti annonce sa décision de procéder à un accord électoral avec le RN, provoquant la réprobation des autres dirigeants du parti et, de facto, une forme de dissidence sous l’étiquette électorale UDR (nuancée UXD par le ministère de l’Intérieur).

Enfin, on notera que c’est une réduction globale de l’offre politique que la convocation immédiate des élections a favorisée, avec une baisse d’un tiers du nombre de candidatures par rapport aux législatives de 2022 (environ 4000 vs 6300), ce qui entraîne une plus grande concentration de l’accès à la première partie du financement public de la vie politique (indexé sur le nombre de voix recueillies au premier tour) au détriment des plus petites formations qui peinent davantage à se mobiliser dans l’urgence.

La dynamique de « front républicain »

Le 30 juin 2024, le premier tour des législatives se distingue par un rebond de la participation (66,7%) par rapport aux élections de 2002 qui suivaient la présidentielle mais plus généralement par rapport à une tendance lourde de désaffection à l’égard de ce scrutin, particulièrement depuis la mise en place du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral (l’abstention ayant même dépassé les 50% en 2017 puis en 2022).

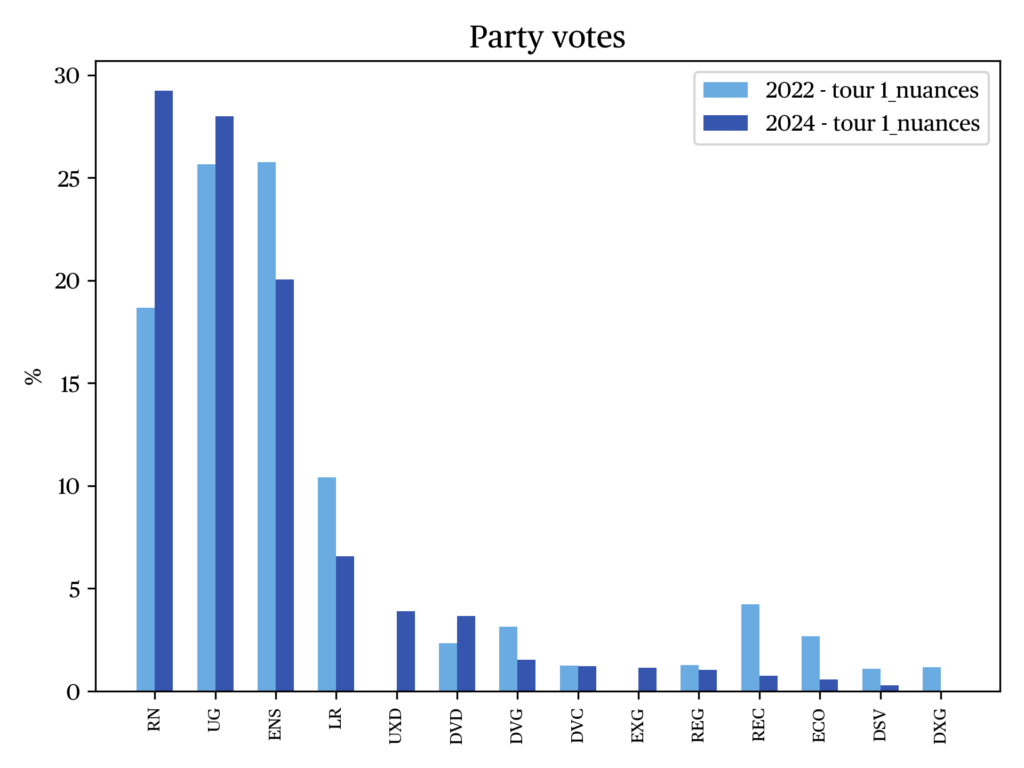

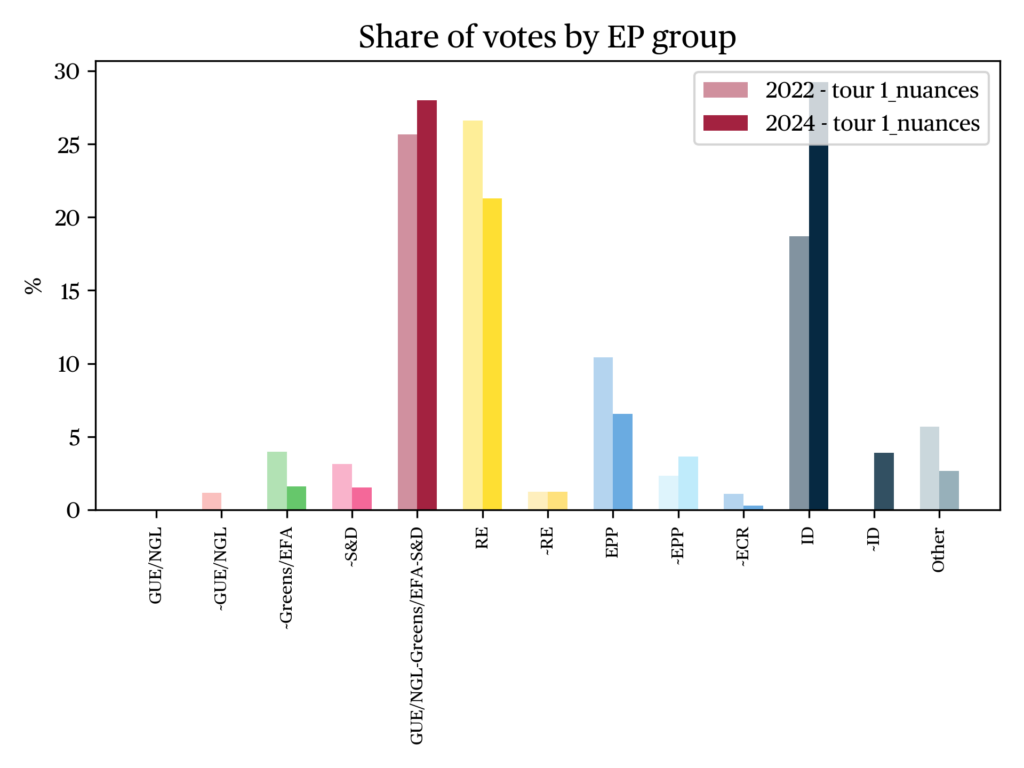

Confirmant aux législatives la dynamique électorale des européennes malgré un mode de scrutin (uninominal majoritaire à deux tours vs de liste, proportionnel, à un tour), une territorialisation (577 circonscriptions vs une seule) et un enjeu matériel (le possible gouvernement du pays vs davantage d’élus et une évolution des rapports de force au sein du Parlement européen) très différents, le RN arrive en tête du premier tour, avec 29,5% des suffrages exprimés et même 33,5% avec ses alliés (notamment « ciottistes »). Il remporte même d’emblée 39 (37 + 2) sièges, confirmant sa capacité d’ancrage territorial (34 sortants réélus) tout en suggérant une capacité offensive de l’étiquette RN elle-même, y compris dans des territoires de gauche (à l’image de la victoire d’un candidat fraîchement parachuté dans un bastion communiste historique du Nord, tenu par le médiatique dirigeant du parti). Surtout, il progresse en nombre de voix puisqu’il fait plus que doubler son total par rapport à 2022 (10,6 millions vs 4,2 millions) et l’améliore de 2,5 millions par rapport au premier tour de la présidentielle alors que la participation y était supérieure (73,7%). Le NFP, deuxième force politique lors du premier tour avec 28% des voix, bénéficie aussi de la hausse de la participation, obtenant plus de 3 millions de voix supplémentaires par rapport la Nupes en 2002. La progression est bien moindre pour la coalition présidentielle (Ensemble, ENS) arrivée en troisième position (20%), de seulement 600 000 voix, et marquant un fort décrochage par rapport au résultat d’E. Macron à la présidentielle (6,4 millions vs 9,7). De fait, dans aucun territoire français le soutien au gouvernement ne dépasse les 25%.

Comme attendu, le niveau relativement élevé de la participation rendait possible, au soir du premier tour, plus de 300 triangulaires. Cette configuration a donné lieu à des scénarios de majorité RN à l’Assemblée, la majorité absolue étant même évoquée. Ces projections ont dès lors attisé les appels à la constitution d’un « front républicain » passant par le désistement des candidats arrivés en troisième position et par le report des voix en faveur de l’adversaire du RN quel qu’il soit. Ces appels ont été suivis de façon massive (210 retraits de candidature, abaissant le nombre de triangulaires à 89) mais très inégale : 125 candidats NFP se sont désistés contre 80 de la coalition ENS et seulement 3 LR (dont un en faveur du RN), reflétant la diversité des positions exprimées par les leaders partisans : consigne rapide et tranchée pour le NFP, plus tardive et sibylline chez ENS, inexistante pour LR. De fait, plus on se déplace vers la droite du spectre politique, moins le front républicain a fonctionné ; dans les duels avec le RN, moins de 30% des électeurs LR ont voté pour un candidat NFP, et seulement 53% pour un candidat ENS 3 .

Les « bénéfices » des désistements se sont aussi révélés inégalement distribués. Le ratio le plus favorable est nettement pour LR (29 désistements en sa faveur vs 2 effectués), suivi par la majorité sortante ENS (93 vs 80), puis le NFP (79 vs 125). Les reports de voix ont aussi diversement fonctionné, plus fortement en faveur d’ENS (remportant 85 de ses 93 duels avec le RN consécutifs à un désistement, soit 9/10) que du NFP (51/79, soit 7/10). On peut enfin souligner une réussite différentielle du front républicain selon que le candidat du NFP était insoumis ou d’une autre composante (moins 15 points en moyenne si LFI), suggérant une résonnance électorale de la stratégie rhétorique déployée notamment par divers leaders de la droite et du bloc central d’appliquer à LFI le même registre de disqualification symbolique qu’au RN (« hors de l’arc républicain »).

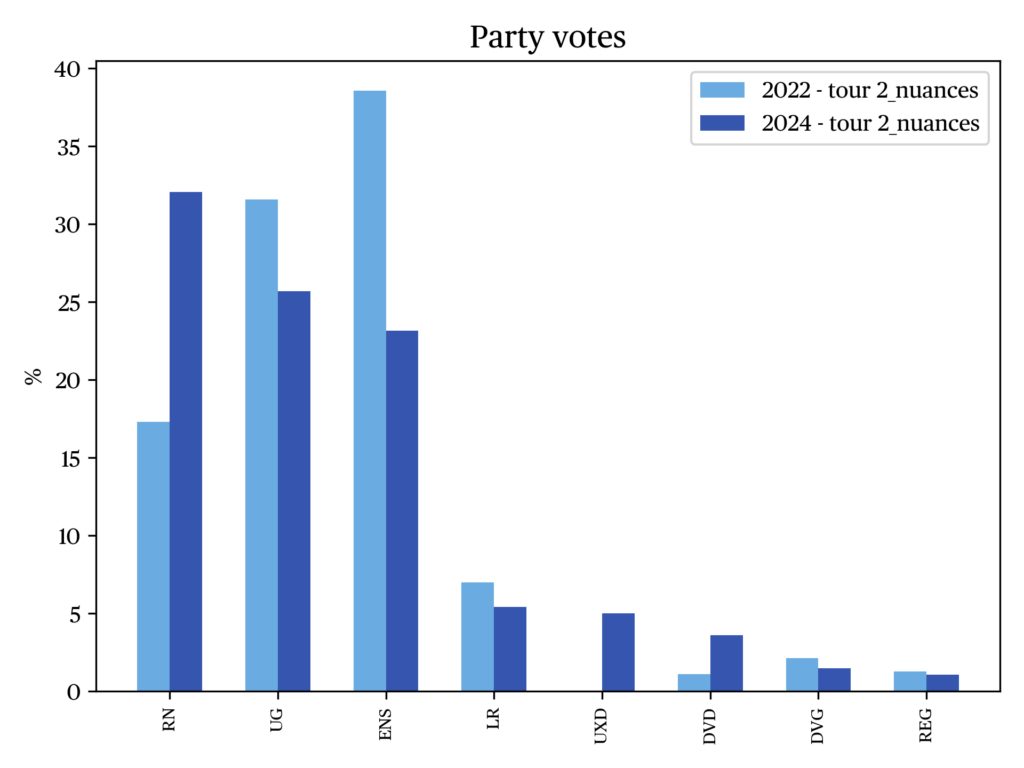

Ainsi, le front républicain, qu’il soit ou non passé par un désistement, a pesé significativement sur les résultats du second tour, qui n’a d’ailleurs pas connu de baisse de la participation (66,6%). Deux indicateurs illustrent bien la portée du front républicain : le RN a gagné moins d’un tiers des duels dans lesquels il était engagé (93/353) et 154 candidats RN arrivés en tête au premier tour ont finalement perdu.

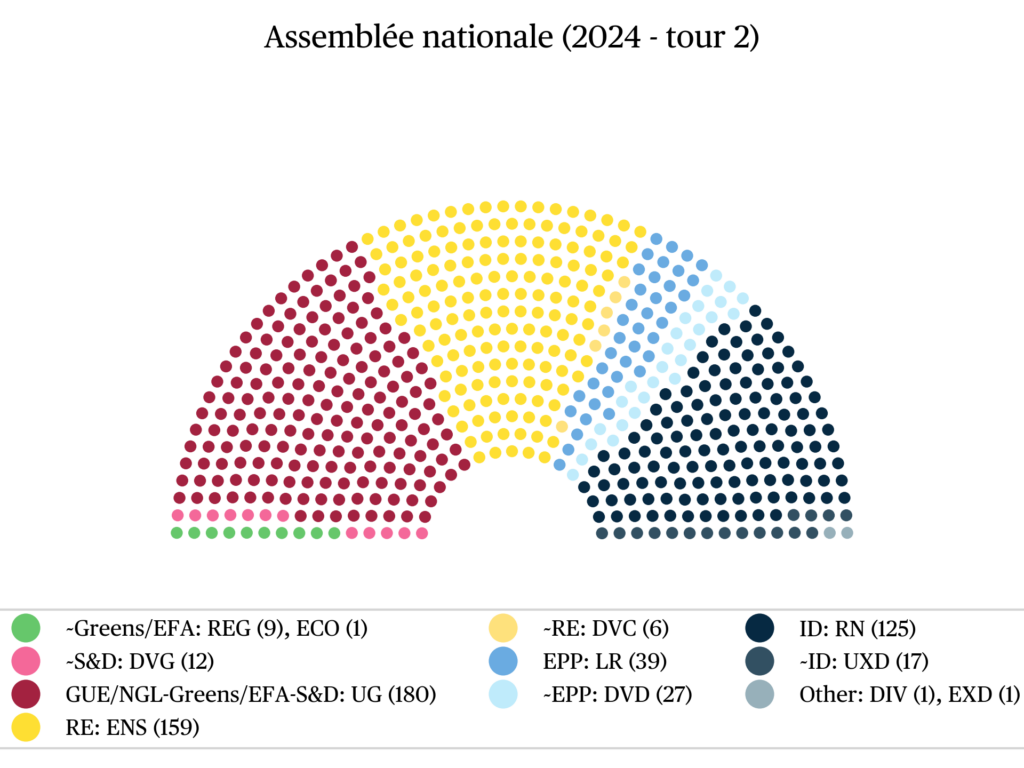

C’est ainsi finalement le NFP qui est arrivé en tête du second tour en remportant le plus grand nombre de députés (178), devant la coalition présidentielle ENS (150) puis le RN (125, auxquels s’ajoutent 17 alliés « ciottistes »). Suite à l’inscription des députés dans les onze groupes parlementaires, le NFP comptait 193 sièges, la coalition présidentielle 166, le RN et alliés 142 et la Droite républicaine 47.

La progression du RN

Un premier enseignement de ces législatives anticipées est la progression du RN et son enracinement comme l’une des forces puissantes du champ politique. La progression est électorale (en tête en nombre total de voix, environ 32% aux deux tours) et institutionnelle (54 députés supplémentaires, premier parti représenté à l’Assemblée), s’accompagnant d’un surcroît de financement public et de collaborateurs. Ces ressources laissent envisager une poursuite de la professionnalisation du parti (dont les efforts de normalisation ont été en partie contrecarrés entre les deux tours par la mise en lumière de plusieurs dizaines de candidats fantoches et/ou auteurs de propos racistes, antisémites ou homophobes).

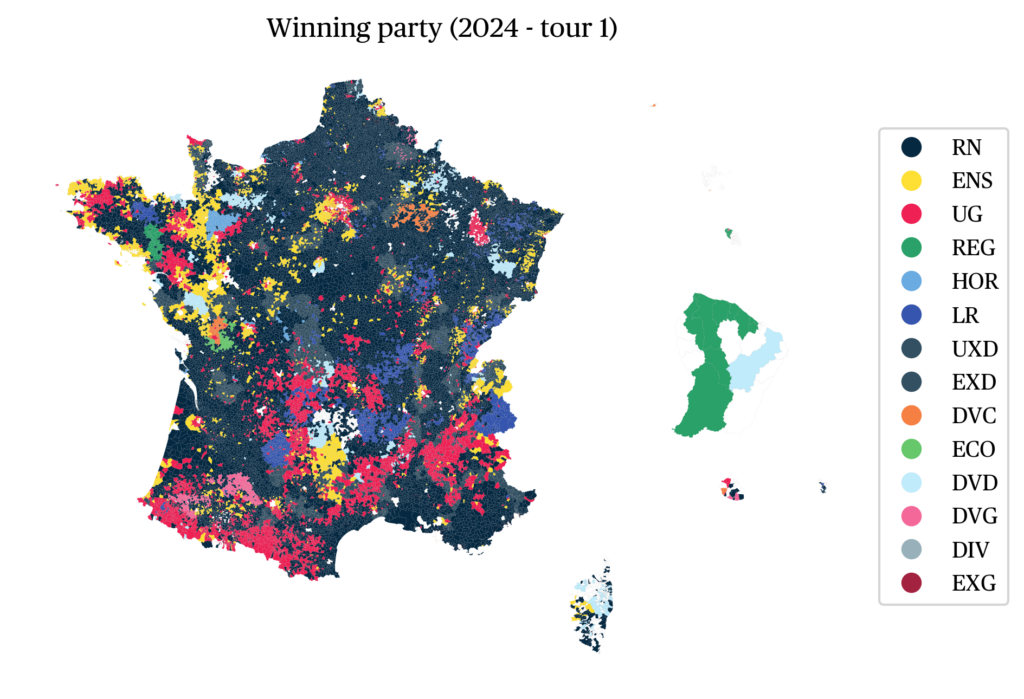

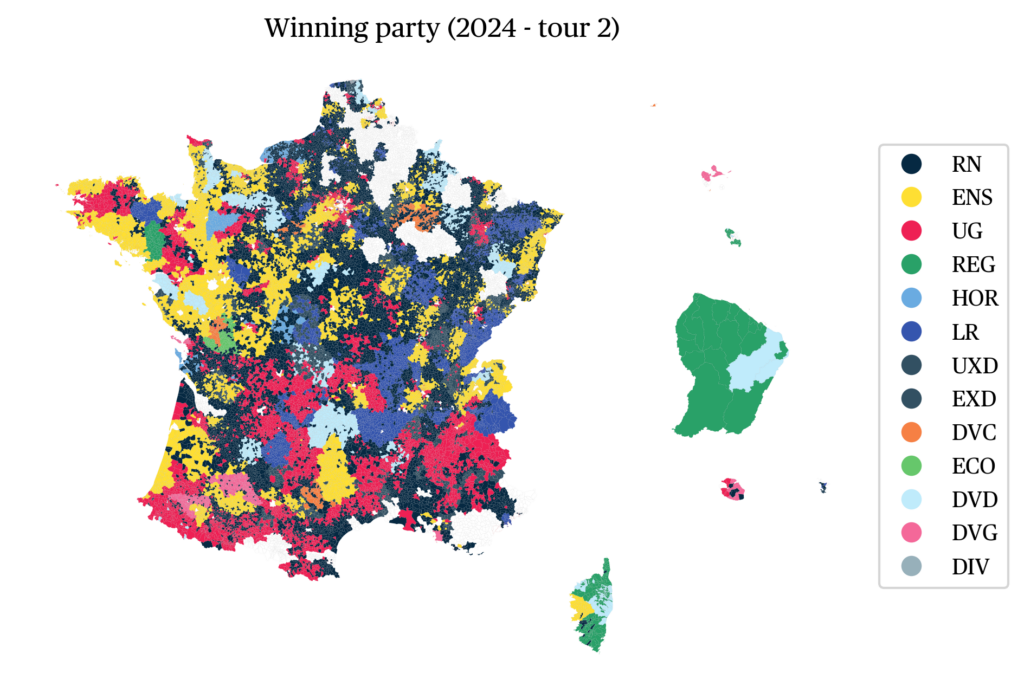

L’essor du RN est aussi territorial. On voit des continuités spatiales de plus en plus étendues de préséance lepéniste, dans ses désormais zones de fort enracinement (arc méditerranéen, Hauts-de-France, vallée de la Garonne) mais aussi une bonne partie du centre et de l’est du pays. La part des communes où le RN est en tête a doublé entre 2022 et 2024 (dépassant les 60%), et dans toutes les strates démographiques, perçant même dans les grandes villes en profitant de l’effondrement de Reconquête. Pour autant, le vote RN reste corrélé à la densité de population et décroît à mesure que la taille des communes augmente.

Les cartes des résultats (en pourcentage) de chaque parti au T2 montrent une géographie bien plus équilibrée pour le RN, qui assure un niveau minimal de performance dans la majorité des départements quand les autres blocs connaissent d’importantes zones de faiblesse (la carte ENS est ainsi très morcelée quand celle du NFP montre ses difficultés dans la moitié nord à l’exception quantitativement notable de la région parisienne et de la Bretagne élargie). Le RN, même quand il perd, fait au moins 40% dans 157 circonscriptions, ce qui montre à la fois son implantation et la force mobilisatrice du front républicain. La carte globale du T2 fait visuellement ressortir, par le regain de jaune, les bénéfices macronistes de ce front républicain.

Enfin la progression du RN se caractérise aussi par la diversification de ses ancrages sociaux, aucune catégorie socio-professionnelle ne lui étant désormais inaccessible, à l’image de sa pénétration dans plusieurs catégories de la fonction publique. C’est le niveau de diplôme qui reste la variable la plus prédictive du vote RN.

Ces registres combinés de progression, articulés aux efforts de notabilisation et de respectabilisation déployés par les élus et porte-parole et à leur capacité de polarisation des enjeux du débat public, changent significativement le statut de cette offre politique et, conjointement, les ressorts du vote en sa faveur. Plusieurs recherches ont montré comment dans certains territoires le vote RN était devenu la nouvelle norme et même celui de la respectabilité, comment, loin d’une seule logique protestataire, il suscitait adhésion et appétence, avec une centralité du racisme (dont les électeurs RN n’ont pas le monopole mais qui est plus actif dans leurs choix électoraux, voir Faury, 2024) Depuis la période sarkozyste, on a pu observer de possibles fluidités idéologiques, programmatiques et discursives entre une partie de la droite et l’extrême-droite. Dans la concurrence inter-partisane, le rapport de forces autrefois favorable à l’UMP semble l’être désormais au RN. Si des passages individuels ont toujours existé, ils sont devenus moins rares. Enfin, la scission ciottiste, si elle n’a pas eu de gros effets numériques, a inauguré la possibilité d’une alliance revendiquée avec le RN. Alors que la montée en puissance de Jordan Bardella dans le parti n’a pas été remise en cause par l’échec relatif des législatives, la question de l’union des droites est remise au cœur des dynamiques d’une recomposition politique toujours en cours.

En effet, un autre enseignement de ces législatives est que, si le RN s’est renforcé, il reste néanmoins minoritaire, dans le sens où il existe une majorité d’électeurs qui ne souhaite pas lui confier le pouvoir. Il recueille un tiers des suffrages à chaque tour (soit 19% des inscrits), ce qui le place en tête mais ne lui donne pas la majorité. Un mode de scrutin entièrement proportionnel aurait d’ailleurs augmenté son contingent d’élus sans pour autant lui conférer une majorité de gouvernement à l’Assemblée.

Un bloc central affaibli et une gauche résistante mais clivée

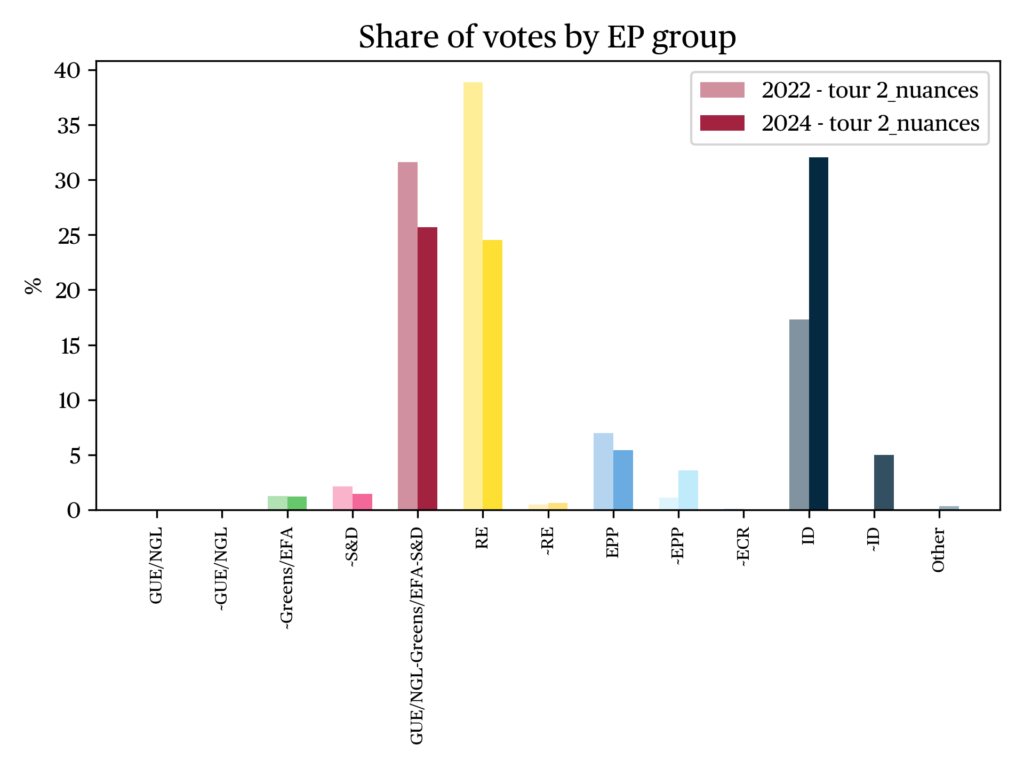

Si tous les partis gagnent des voix du fait de la hausse de la participation, les tendances en part relative (graphique) sont inverses entre les blocs qui progressent (extrême-droite et gauche) et ceux qui baissent (macronistes et droite). Les cartes du parti en tête au T1 en 2022 et 2024 font très nettement apparaître l’extension du noir RN et le reflux du jaune macroniste, le rouge NFP étoffant les zones de force de la Nupes.

Les députés NFP réélus dès le T1 (20 LFI, 5 PS, 4 Écologistes, 2 PCF) le sont tous, à une exception, dans des circonscriptions métropolitaines, et même majoritairement (23 sur 31) dans la région parisienne. Les cartes du T2 montrent que si le NFP surperforme dans les pôles urbains, ses succès n’y sont pas non plus strictement cantonnés, en témoignent ses implantations dans le sud-ouest proche de l’Espagne, les pourtours du Massif central, certains territoires bretons et de la vallée du Rhône. En tendance cependant, la progression vigoureuse du RN dans les communes de moins de 10 000 habitants est pénalisante pour la gauche qui y est deux fois plus devancée qu’en 2022 et ne devient dominante qu’au-delà de ce seuil, et tout en renforçant son écrasante domination dans les villes de plus de 100 000 habitants où le macronisme connaît un déclin. À front renversé des dynamiques du RN, la réussite de la gauche est corrélée à l’accroissement de la densité du peuplement. À l’image de la structure communale de la France 4 , la carte électorale de la gauche repose sur des emprises spatiales plus réduites mais beaucoup plus peuplées ; cette structure qui peut être porteuse pour une élection à circonscription nationale comme la présidentielle se révèle plus pénalisante pour des législatives, à l’image de cette alliance de gauche qui progresse en 2022 comme en 2024 mais n’atteint pas les 30%, qui compte le plus grand nombre de députés mais à une centaine de sièges de la majorité absolue. La dimension spatiale, et donc indissociablement les groupes sociaux auxquels s’adressent les partis, est plus que jamais à l’agenda programmatique des diverses composantes de la gauche, en France comme ailleurs, à l’image de travaux récents sur les dilemmes stratégiques des partis sociaux-démocrates dans 6 pays européens qui font ressortir que leurs concurrents se situent en premier lieu parmi la gauche (écologistes, gauche radicale), en particulier sur le segment des électeurs jeunes et diplômés (Abou-Chadi et al., 2024).

Un champ politique toujours en recomposition

D’un côté, les législatives de 2024 semblent confirmer la tripartition électorale et la tripolarisation parlementaire, celle-ci prenant la forme d’une majorité absolue en 2017, d’une majorité relative en 2022 et d’une majorité introuvable en 2024. Mais elles confirment aussi que la recomposition amorcée en 2017 est encore en mouvement et que sa stabilisation reste incertaine ; en l’absence de partis politiques puissants capables d’agglomérer, avec une certaine transversalité, une diversité de groupes (et même de fractions de groupes) sociaux et un nuancier de préférences politiques et sociales (capacité sur laquelle a reposé, avec un fort ancrage local, la domination tant du PS que de l’UMP et avec eux d’une forme de bipolarisation), les supposés trois blocs restent marqués par l’hétérogénéité 5 , la fragmentation, le tout dans un système de scrutins emboîtés où l’élection présidentielle reste sur-déterminante. Sur le plan parlementaire, les législatives consacrent une tripolarisation qui, désormais à parts presque égales, complique les accords politiques et risque de de favoriser paralysie décisionnelle et instabilité gouvernementale, alors même que la révélation d’un déficit budgétaire supérieur de deux points aux prévisions publiées politise fortement la loi de finances, surlignant la variété des options et des désaccords en matière de politiques publiques. De façon significative, à l’automne 2024, plusieurs mois après les législatives, les luttes d’interprétation des résultats étaient encore très vives. De toute évidence, les élections n’ont permis de dégager ni une ligne politique dominante ni des marges de manœuvre gouvernantes. Suite au refus du président de la République de nommer une première ministre issue de la coalition ayant le plus de députés (le NFP), le premier gouvernement de la 17e législature a été dirigé par un membre de LR (dont le parti a recueilli 5% des suffrages au T2, le groupe comptant 47 élus), allié au bloc central et tentant de gouverner avec l’appui sans participation du RN, dans l’attente d’une censure considérée comme inévitable (et qui n’a pas été évitée), les protagonistes se projetant vers une éventuelle nouvelle dissolution l’été suivant tandis que les mobilisations pour la conquête élyséenne ont ouvertement commencé.

Les élections de 2024, encore davantage que celles de 2022, ont (re)mis en lumière les mécanismes fondamentalement parlementaires de la Vè République, accentuant fortement les tiraillements entre la repolitisation d’un Parlement dont les forces politiques sont encore en recomposition et le tropisme présidentialiste persistant de ce régime politique, qui fait toujours de la prochaine élection présidentielle l’horizon des calculs et la matrice des stratégies et des échanges de coups. Si la Ve République a longtemps donné à voir un « pouvoir présidentiel encombré de sa force » (Roussellier, 2019), les législatives de 2024 ont rappelé que cette force suppose fondamentalement une majorité parlementaire, d’autant plus que la situation de gouvernement minoritaire consécutive à la dissolution a révélé la faible appropriation en France de la pratique des compromis législatifs.

Les données

Premier tour

Second tour

Bibliographie

Abou-Chadi, T., Häusermann, S., Mitteregger, R., Mosimann, N. et Wagner, M. (2024). Trade-offs of social democratic party strategy in a pluralized issue space: a conjoint analysis. World Politics.

Faury, F. (2024). Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême-droite. Seuil.

Roussellier, N. (2019). Un pouvoir présidentiel encombré de sa force. In M. Foucault, M. Fulla & M. Lazar (Eds.), La Ve démystifiée (p. 9-26). Presses de Sciences Po.

Taiclet, A. F. et Delaporte, A. (2023). From stronghold to marginal constituency: the case of the 18th arrondissement in Paris, French Politics, 21, 398-418.

Notes

- L’article 12 de la Constitution prévoit que le premier tour des législatives se tienne dans un délai de 20 à 40 jours à partir de la date de la dissolution, celle-ci étant donc déterminante.

- La Première ministre Elisabeth Borne a invoqué l’article 49-3 à 23 reprises sans que son gouvernement ne soit renversé, notamment du fait du non-soutien des députés LR aux motions de censure.

- Source : L’Enquête électorale française – 7e vague, août 2024. Enquête Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne.

- Selon l’Insee, la ruralité représente 88% des communes mais 33% de la population quand les 12% de communes urbaines rassemblent les 2/3 de la population.

- Ce que l’on voit bien, à propos de la gauche, dans les grandes villes à la composition sociale diversifiée. Voir par exemple Taiclet et Delaporte (2023).

citer l'article

Anne-France Taiclet, Élection législative en France, juin-juillet 2024, Groupe d'études géopolitiques, Sep 2025,

à lire dans cette issue

voir toute la revue