Élection régionale au Pays basque, 21 avril 2024

Issue

Issue #5Auteurs

Francisco José Llera Ramo , José Manuel León-Ranero

Numéro 5, Janvier 2025

Élections en Europe : 2024

Introduction

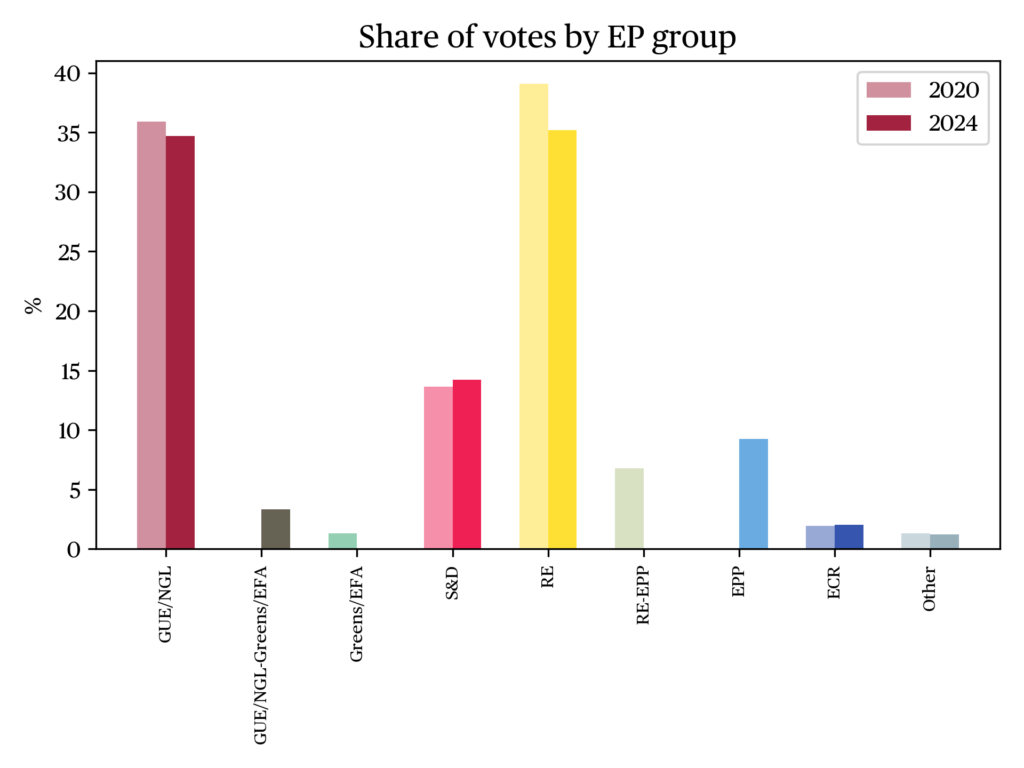

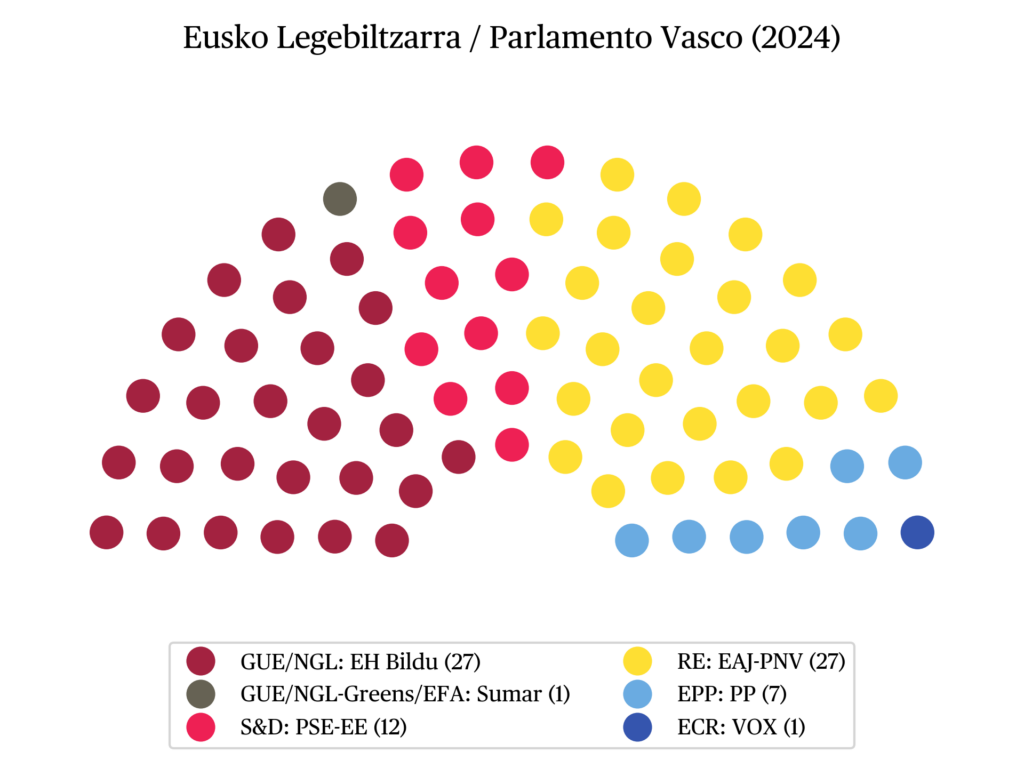

Le système partisan basque s’articule autour de deux dimensions de compétition : l’axe idéologique gauche-droite, commun à l’ensemble des systèmes politiques occidentaux, et la dimension identitaire ou territoriale, également appelée clivage centre-périphérie. Dans cette espace bidimensionnelle, une diversité d’offres politiques pertinentes s’est déployée depuis 1980 : cinq forces dans l’espace nationaliste, une dizaine dans le courant autonomiste, presque autant au centre et à droite, et environ six dans la gauche (Llera et León-Ranero, 2023). Lors des élections autonomiques basques, les citoyens élisent 75 représentants, soit 25 par province (Álava, Guipúzcoa et Vizcaya), indépendamment de la taille démographique. Ainsi, en 2024, et en les ordonnant de gauche à droite et de nationaliste à non nationaliste, on trouve : dans la gauche radicale nationaliste, EH Bildu (27 sièges) ; dans la gauche non nationaliste, le PSE (12 sièges), Podemos (0) et Sumar (1) ; au centre-droit nationaliste, le PNV (27 sièges) ; et au centre-droit et à droite non nationaliste, le PP (7 sièges) et Vox (1). Les forces nationalistes, traditionnellement favorisées par une abstention différentielle affectant davantage l’électorat non nationaliste, ainsi que par le vote dual attribuant un vote utile aux options nationalistes lors des élections autonomiques, constituent aujourd’hui une majorité en politique basque.

Les élections régionales (ou autonomiques) de 2024 s’inscrivent dans un cycle d’instabilité et de réalignement entamé avec les élections locales et provinciales (ou forales) de 2023, poursuivi avec les législatives de la même année, et clos par les européennes de 2024. Ces scrutins, marqués par le renouvellement des leaderships dans l’ensemble des partis importants, ont mis un terme au cycle des trois gouvernements présidés par Íñigo Urkullu : le premier (minoritaire et monocolore) ayant succédé à la fin du terrorisme d’ETA ; le second, reposant sur une alliance minoritaire entre le Parti Nationaliste Basque (PNV) et le Parti Socialiste d’Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) ; le dernier, une coalition majoritaire absolue des mêmes partis.

Les enjeux de ces élections régionales basques, dans un contexte de retour aux pactes mixtes – à la différence de la Catalogne (Llera, 2020) – et d’alliance parlementaire à l’échelle nationale entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et les partis nationalistes PNV et Euskal Herria Bildu (EHB), portaient sur l’évolution du vote en période post-pandémie (Llera et Rivera, 2022), l’impact du mécontentement à l’égard des services publics de santé et d’éducation, avec pour conséquence l’affaiblissement des partis de gouvernement (PNV et PSE-EE), ainsi que sur la poussée centrifuge, bien qu’asymétrique, d’EHB – au détriment d’un PNV ayant opté pour un nouveau candidat, Imanol Pradales – et du Parti Populaire basque (PP). À cela s’ajoutaient les incertitudes autour du conflit entre Podemos et Sumar, et la reconduction du siège de Vox (Llera & León-Ranero, 2024). Le débat politique s’est structuré autour du renouvellement des leaderships, de l’usure institutionnelle et de gestion du cycle de gouvernement sortant, ainsi que d’une polarisation idéologique croissante, contrastant avec un affaiblissement de la polarisation identitaire.

Des élections de second ordre marquées par une forte compétitivité entre nationalistes : PNV contre EHB

Après le record d’abstention des élections autonomiques de 2020, tenues en pleine pandémie de Covid-19, la participation en 2024 s’est établie à 60 %, soit une hausse de 9,2 %, bien qu’inférieure à la moyenne historique (64,2 %). Ce taux de participation, relativement homogène entre les trois provinces, confirme le caractère de second ordre de ces scrutins (Schakel, 2015 ; Golder et al., 2017) ainsi que la mobilisation différentielle en faveur des offres nationalistes (Llera, 2016c).

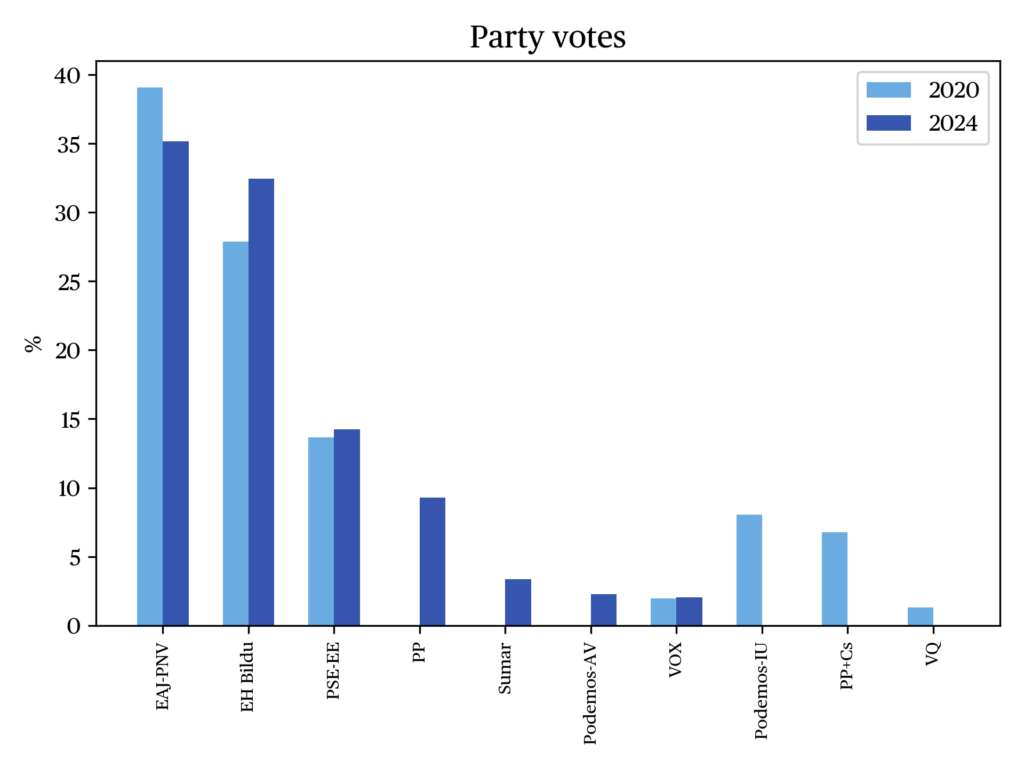

Le duel entre les deux formations nationalistes, PNV et EHB (voir « les données »), constituait la grande inconnue du scrutin, en raison de la possibilité d’un dépassement du PNV par EHB, dans un contexte de montée en puissance de cette coalition de gauche radicale nationaliste. Le résultat fut une victoire à la Pyrrhus pour un PNV en recul (-3,9 %), dont le discours misait sur le renouvellement et la modération face à la « radicalisation » et à l’incertitude incarnées par son adversaire. EHB, de son côté, a su projeter une image rajeunie, pragmatique et moins marquée par son passé lié au terrorisme, tout en captant une partie du vote contestataire, notamment celui issu du mouvement des indignés précédemment capté par Podemos. Cette stratégie lui a permis une progression notable (+4,5 %) et d’égaler le PNV en nombre de sièges.

Source : Élaboration propre à partir des données de l’enquête postélectorale n°3459 du CIS sur les élections autonomiques basques de 2024.

Le partenaire de coalition, le PSE-EE, a atteint ses objectifs en mobilisant les autonomistes, progressant légèrement (+0,6 %) et remportant deux sièges grâce à sa position centrale et son rôle de pivot utile dans toute coalition. Le PP basque, quatrième acteur, avec un discours recentré et critique de la radicalisation de la coalition PSE-EE–PNV–EHB à Madrid, n’a pas empêché le vote utile en faveur du PNV et du PSE-EE, mais a progressé pour la première fois en vingt ans (+2,5 %). Parmi les forces minoritaires, Vox conserve son siège alavais et réalise une très légère avancée (+0,1 %) grâce à son discours antinationaliste et sa critique de l’ambiguïté du PP, tandis que l’espace de la gauche plurinationale, divisé entre Podemos et Sumar, a subi un transfert de vote utile vers EHB.

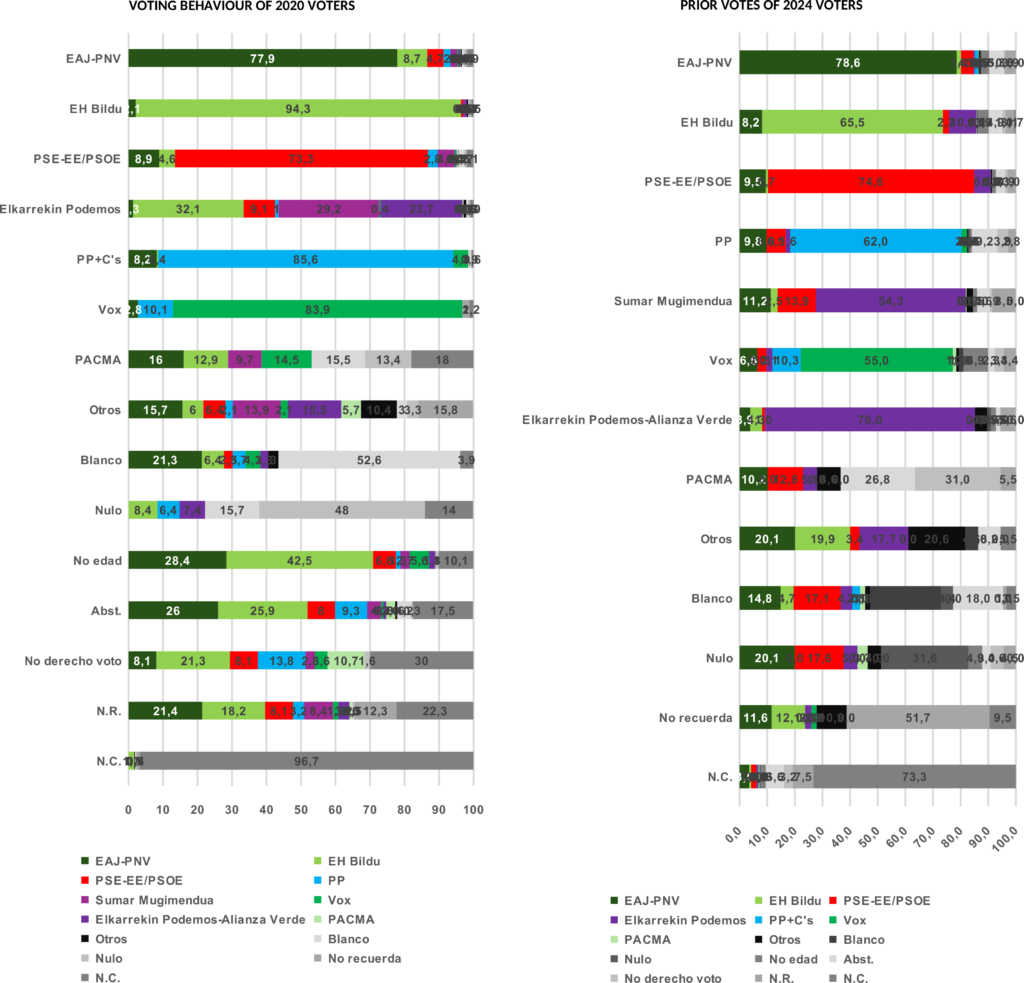

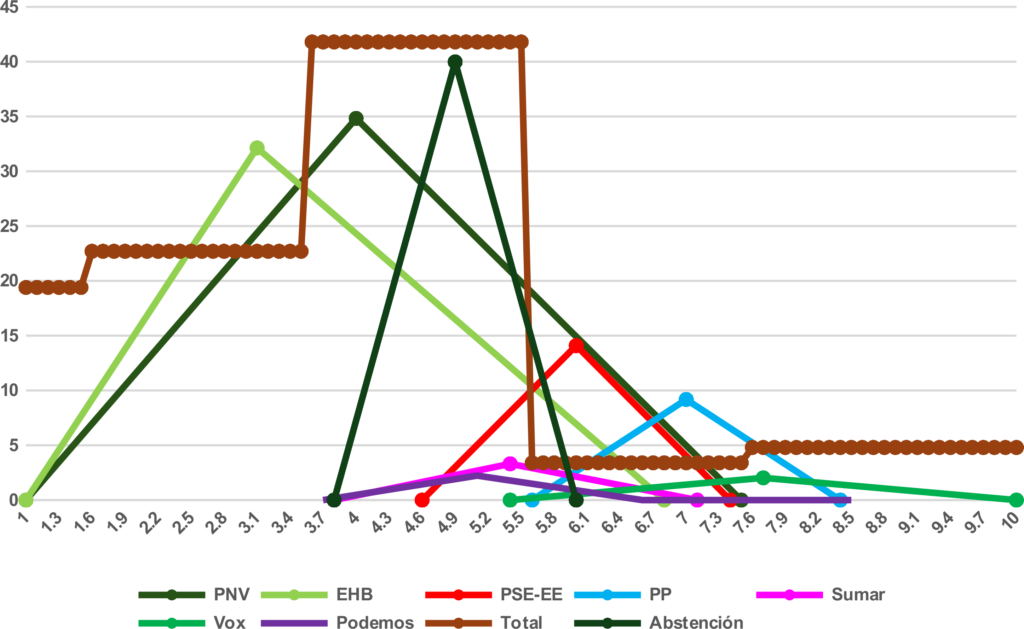

L’analyse des fidélités et transferts électoraux met en évidence des schémas différenciés de stabilité et de volatilité partisane (voir figure a) : EHB (94,3 %), le PP (85,6 %) et Vox (83,9 %) présentent les bases électorales les plus stables depuis 2020, alors que Podemos (32,1 %), le PSE-EE (73,3 %) et le PNV (77,9 %) enregistrent un affaiblissement plus ou moins marqué de leur base électorale.

Source : Élaboration propre à partir des données des Commissions électorales provinciales. Pourcentages calculés sur les votes valides.

La volatilité nette, estimée à environ 164 000 électeurs, a principalement bénéficié à EHB, qui a absorbé une large part des électeurs de Podemos, mais aussi du PNV et des abstentionnistes. Le PNV, tout en conservant l’essentiel de ses soutiens, a regagné certains électeurs du PSE-EE et des nouveaux votants. Le PSE-EE, quant à lui, a récupéré d’anciens électeurs, ainsi que des voix en provenance du PNV, de Podemos, de l’abstention et des primo-votants. Le PP consolide sa position grâce à une fidélité élevée et à des gains croisés depuis le PNV et le PSE-EE. Vox attire quant à lui des jeunes et des anciens électeurs du PP. Sumar, enfin, n’a pu pleinement hériter de l’espace de Podemos. En somme, les transferts de voix révèlent une recomposition de l’arène électorale basque, avec un EHB devenant une formation attrape-tout à gauche, face à un bloc non nationaliste fragmenté et un vote conservateur stabilisé.

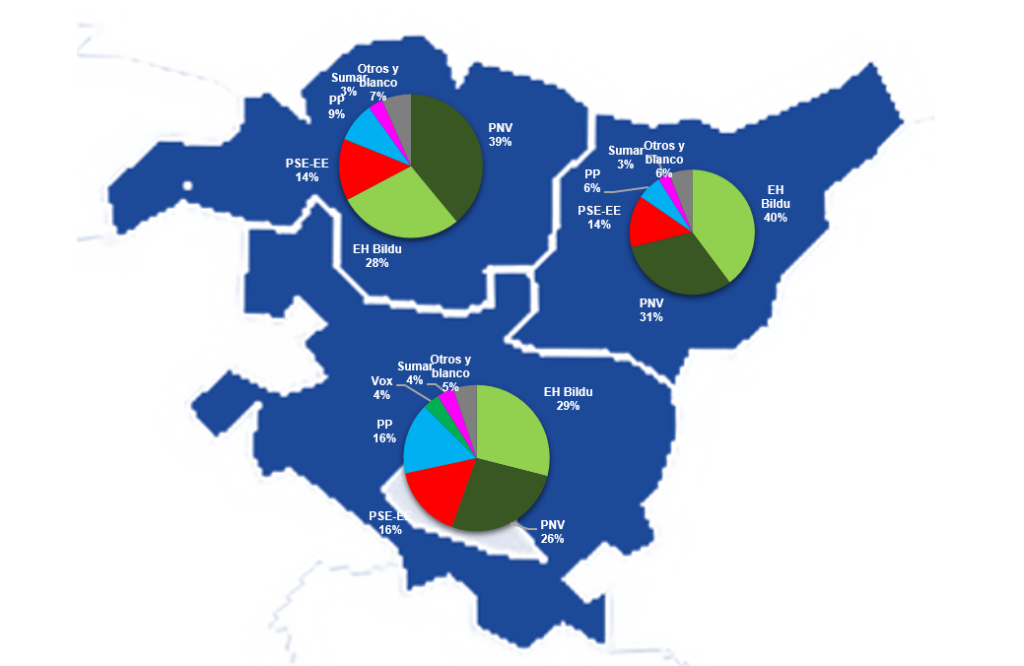

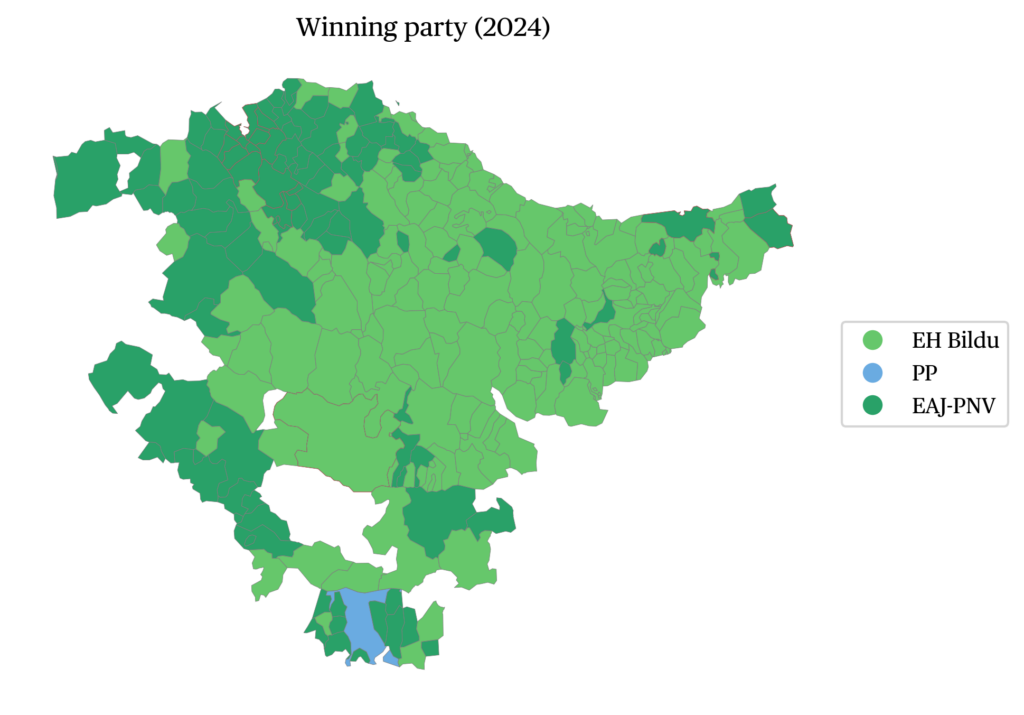

La rivalité PNV–EHB se manifeste par la perte d’hégémonie territoriale du PNV (voir figure b), qui ne l’emporte qu’en Biscaye et termine second en Álava et Guipúzcoa, où EHB l’emporte. L’essor d’EHB s’observe dans les villes moyennes et petites de l’intérieur et du littoral, notamment en Guipúzcoa et en Biscaye, ainsi que dans les zones métropolitaines et industrielles (voir « les données »), à la fois nationalistes et de gauche, avec une percée remarquable en Álava et une victoire notable à Vitoria.

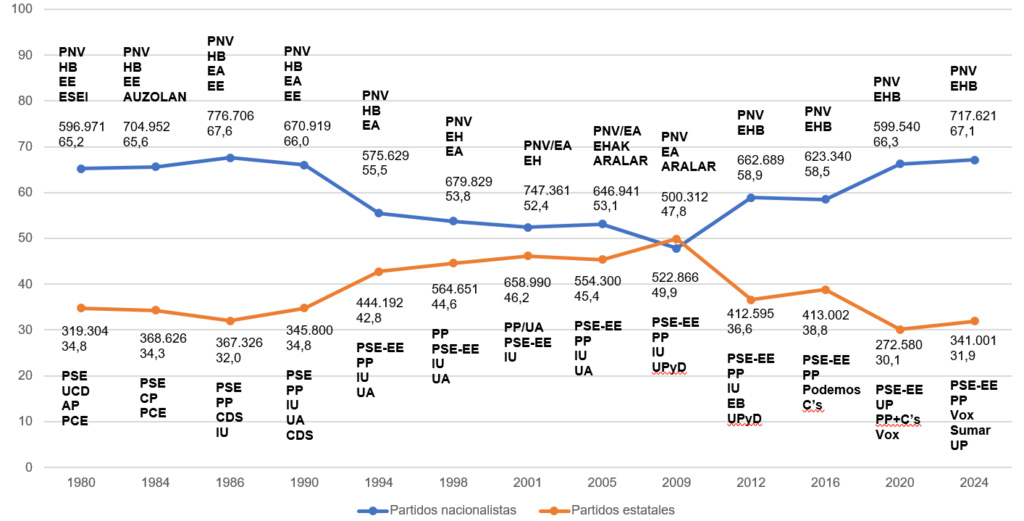

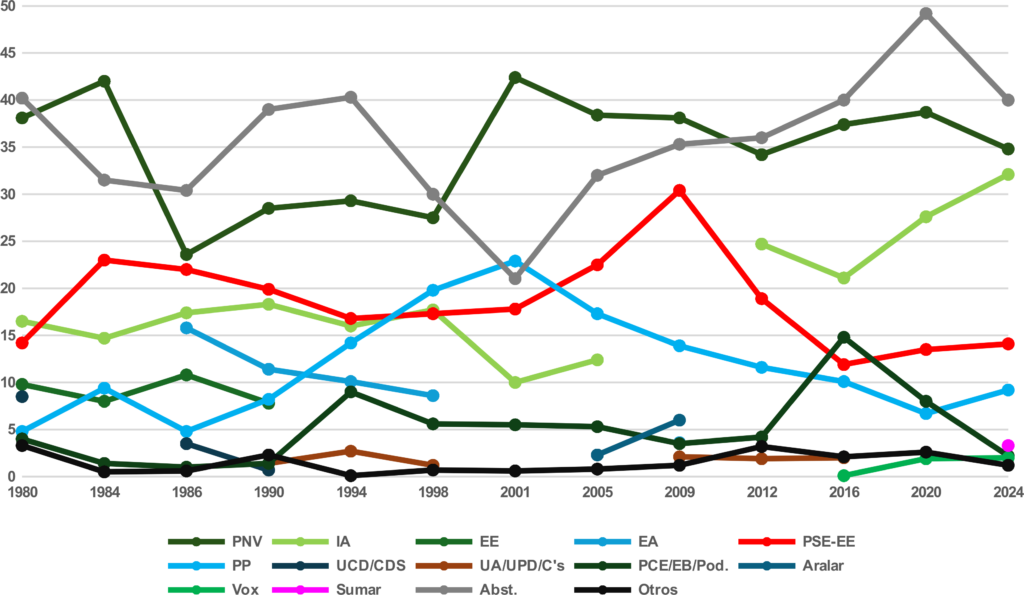

Figure c · Évolution du vote nationaliste et étatique aux élections autonomiques basques, 1980–2024

Source : Élaboration propre à partir des données des Commission électorales provinciales.

Un scénario de gouvernabilité stable marqué par l’hégémonie nationaliste et une polarisation identitaire réduite

La centralité du duel entre le PNV et EHB a fait des élections de 2024 un scrutin record pour les forces nationalistes (environ 717 000 voix), tant en pourcentage des votes valides (67,2 %) qu’en représentation parlementaire (72 % des sièges), frôlant le record absolu de 1986 (voir figure c). Le nationalisme basque, qu’il soit de gauche ou de droite, foraliste ou indépendantiste, s’impose ainsi par son contrôle des institutions régionales, provinciales et municipales, et par son rôle de partenaire du gouvernement central PSOE–Sumar. En contrepartie, les partis non nationalistes, très fragmentés et polarisés, atteignent un niveau historiquement bas de soutien électoral.

Le recul du PNV, dont la stratégie repose historiquement sur une combinaison de pragmatisme nationaliste et de centrisme idéologique, lui permettant de capter le vote régionaliste utile et modéré, s’est fait au bénéfice d’EHB. Ce dernier, grâce à sa stratégie d’alliances avec le PSOE à Madrid et en Navarre (Llera, 2016a), parvient à attirer non seulement son électorat indépendantiste traditionnel, mais aussi le vote protestataire des jeunes et des nouveaux mouvements sociaux radicaux.

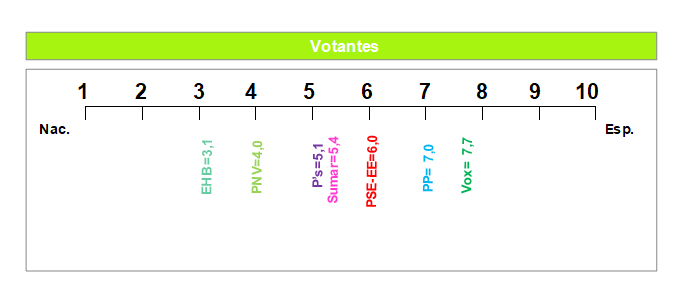

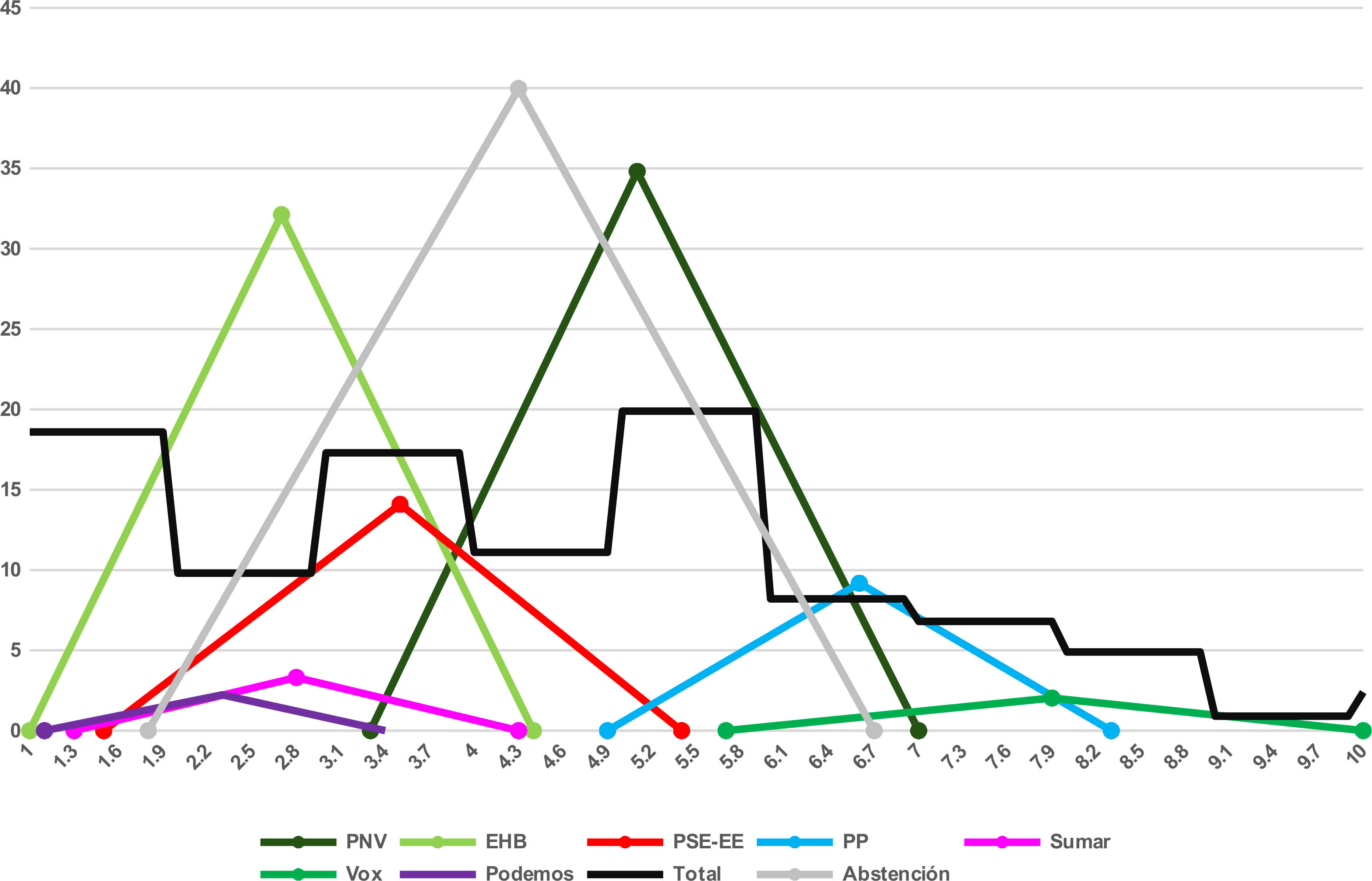

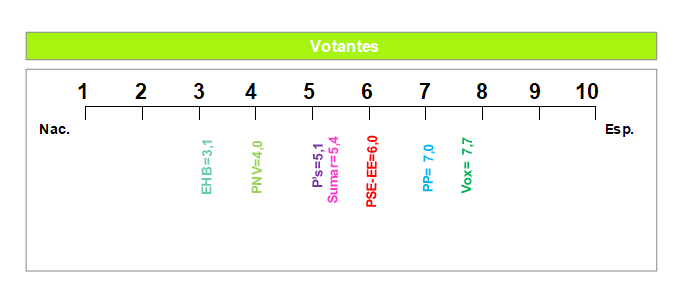

Ces transformations électorales trouvent également leur origine dans un réajustement de la polarisation, envisagée dans sa double dimension idéologique et identitaire. Si la distance idéologique entre les partis situés aux extrêmes (Podemos–Sumar d’un côté, Vox de l’autre) s’est accrue de 0,2 %, le niveau global de polarisation idéologique (0,62) reste comparable à celui de 2020. La compétition s’avère cependant plus intense à l’extrême gauche, tandis que l’espace du centre-droit est traversé par des dynamiques recentrantes. Cette relative modération du champ idéologique, conjuguée à une inclinaison marquée de l’électorat vers la gauche (voir figures d et e), n’exclut pas l’émergence d’un discours polarisant particulièrement efficace, induit par la logique de blocs promue depuis Madrid 1 . Selon elle, l’alliance au pouvoir entre socialistes et nationalistes érigerait un « cordon sanitaire » – voire un véritable « mur » – à l’encontre de ceux appelés pour incarner l’alternance. Cette stratégie contribue à marginaliser le Parti populaire (et ses accords avec Vox), en le reléguant, sinon au rang de formation antisystème, du moins à celui d’un acteur politique indésirable – « la droite et l’extrême droite ».

Source : Élaboration propre à partir des données de l’enquête postélectorale n°3459 du CIS sur les élections autonomiques basques de 2024.

Source : Élaboration propre à partir des données de l’enquête postélectorale n°3459 du CIS sur les élections autonomiques basques de 2024.

C’est toutefois dans la dimension identitaire, à travers les sentiments d’appartenance basque et espagnole, que les évolutions en matière de polarisation apparaissent les plus marquées. Bien que l’électorat basque conserve un net penchant vasquiste, la moyenne des électeurs de Vox (7,7) s’est légèrement recentrée (−0,3 point) sans que cela n’affecte significativement son niveau de soutien. En parallèle, celle d’EHB (3,1) s’oriente vers des positions plus autonomistes, avec un déplacement de +0,7 point, accompagné d’une progression électorale notable. Pour la première fois, la distance entre les extrêmes identitaires se réduit sensiblement (−1 point), ce qui entraîne une baisse de 10 % de l’indice de polarisation identitaire (0,51). Celui-ci passe ainsi, pour la première fois lors d’élections autonomiques, sous le niveau de polarisation idéologique (voir figures f et g).

Source : Élaboration propre à partir des données de l’enquête postélectorale n°3459 du CIS sur les élections autonomiques basques de 2024 et de l’étude 2019-05 de l’Euskobarómetro.

Figure g · Position moyenne des partis basques sur l’axe identitaire basquiste/espagnoliste selon l’auto-positionnement de leurs électeurs aux élections basques de 2024

Source : Élaboration propre à partir des données de l’enquête postélectorale n°3459 du CIS sur les élections autonomiques basques de 2024 et de l’étude 2019-05 de l’Euskobarómetro.

Malgré ces évolutions, la stabilité du système partisan et la continuité dans les schémas de gouvernabilité (Harrop & Miller, 1987) demeurent les caractéristiques dominantes de la compétition politique basque (voir figure h), même si certains ajustements méritent attention en raison de leur potentiel de transformation (Llera & León-Ranero, 2023). Le nombre de partis représentés au Parlement régional reste inchangé (6), mais la fragmentation diminue. Sans les particularités du système électoral 2 , qui attribue le même nombre de sièges à chaque province indépendamment de la population, ni Sumar ni Vox n’auraient obtenu de représentation, réduisant le Parlement à 4 forces.

Par ailleurs, le PNV demeure le parti gagnant, mais l’indice de compétitivité atteint un maximum, avec seulement 2,7 points d’écart de vote valide avec EHB, qui le rejoint en nombre de sièges. L’alliance sortante PNV–PSE-EE conserve la majorité absolue (39 sièges) 3 , ce qui permet de reconduire leur coalition (Llera, 2016b). La volatilité électorale agrégée (Pedersen, 1983 ; Bartolini, 1986) augmente légèrement (Vt= 15,2) 4 , dépassant la moyenne des élections autonomiques (13,9), bien que majoritairement circonscrite au sein d’un même camp idéologique, notamment dans la dimension identitaire. Nouveauté importante : une majorité alternative est désormais possible, EHB et PSE-EE totalisant également 39 sièges, et étant alliés à Madrid.

| Pays basque | ||||||

| 2020 | 2024 | |||||

| Votes | Sièges | Votes | Sièges | |||

| (%) | T | (%) | (%) | T | (%) | |

| PNV | 38,7 | 31 | 41,3 | 34,8 | 27 | 36 |

| EHB | 27,6 | 21 | 28 | 32,1 | 27 | 36 |

| PSE-EE | 13,5 | 10 | 13,3 | 14,1 | 12 | 16 |

| PP | 6,7 | 6 | 8 | 9,2 | 7 | 9,3 |

| Vox | 1,9 | 1 | 1,3 | 2 | 1 | 1,3 |

| Podemos | 8 | 6 | 8 | 2,2 | – | – |

| Sumar | – | – | – | 3,3 | 1 | 1,3 |

Source : Commissions électorales provinciales du Pays basque.

Note : En 2020, coalition PP + Ciudadanos.

Conclusions

Ces élections régionales basques de 2024 doivent être interprétées dans le contexte longitudinal des 44 années d’autonomie du Pays basque (Llera, 2016c ainsi qu’à l’aune des dix années écoulées depuis la fin de l’activité terroriste de l’ETA (Jauregui, 1981 ; Domínguez, 1998 ; Elorza et al., 2000 ; Benegas, 2007 ; Eguiguren et Rodríguez, 2010 ; Leonisio, Molina et Muro, 2021). Depuis l’origine, les forces nationalistes ont bénéficié d’un double schéma de comportement électoral (Liñeira et Muñoz, 2014) : une abstention différentielle touchant davantage l’électorat autonomiste, moins mobilisé ; et un vote dual qui conduit une partie des électeurs à alterner stratégiquement entre les options nationalistes et non nationalistes, selon qu’il s’agisse d’élections autonomiques ou générales.

Figure i · Évolution du vote aux élections autonomiques basques, 1980–2024

Source : Élaboration propre à partir des données du Département de la Sécurité du Gouvernement basque.

Note : Le PNV était en coalition avec EA en 2001. Le PP était en coalition avec UA en 2001 et avec Ciudadanos en 2020.

Dans l’ensemble, les élections de 2024, en confirmant le déclin relatif mais persistant du PNV, soutenu par une combinaison de modération, d’efficacité gestionnaire, de contrôle institutionnel et de capacité d’adaptation en contexte de crise, représentent une prolongation qui pourrait être provisoire. En dépit des signes évidents d’usure, l’alternance politique reste marquée par une série d’incertitudes, notamment du fait de l’incapacité à refermer de manière éthiquement satisfaisante la sombre page du terrorisme.

La prédominance des forces nationalistes, ainsi que leur forte compétitivité dans une société modérée et conservatrice comme la société basque, attachée à la bonne gouvernance et à la continuité institutionnelle d’un tissu foral complexe, se confronte à un avenir incertain, traversé par des attentes décroissantes, en particulier chez les jeunes. Cette incertitude est amplifiée par la convergence d’une policrise : démographique, migratoire, de mondialisation désindustrialisante, et de polarisation autour des nouveaux clivages du bien-être.

Les données

Notes

- Tout a commencé à Barcelone avec le Pacte du Tinell en 2003, s’est poursuivi à Valence avec le Pacte du Botànic en 2015, puis avec la motion de censure contre M. Rajoy en juin 2018, qui a donné naissance à une coalition négative dirigée par P. Sánchez, prolongée ensuite par les gouvernements de coalition de 2020 et 2023.

- Le Statut d’autonomie du Pays basque, fidèle à son inspiration foraliste, garantit une représentation parlementaire égale aux trois territoires historiques ou foraux, indépendamment de leur poids démographique. La loi électorale basque fixe ainsi à 25 députés par province.

- La majorité absolue au Parlement basque est établie à 38 sièges. Bien que le PNV ait perdu 4 sièges, le gain de 2 sièges du PSE-EE permet à la coalition de reconduire un gouvernement majoritaire.

- Cela signifie qu’au moins 164 000 votes ont changé de camp.

citer l'article

Francisco José Llera Ramo, José Manuel León-Ranero, Élection régionale au Pays basque, 21 avril 2024, Groupe d'études géopolitiques, Sep 2025,

à lire dans cette issue

voir toute la revue