Élection régionale en Galice, 18 février 2024

Issue

Issue #5Auteurs

Nieves Lagares Díez , María Pereira Lopez

Numéro 5, Janvier 2025

Élections en Europe : 2024

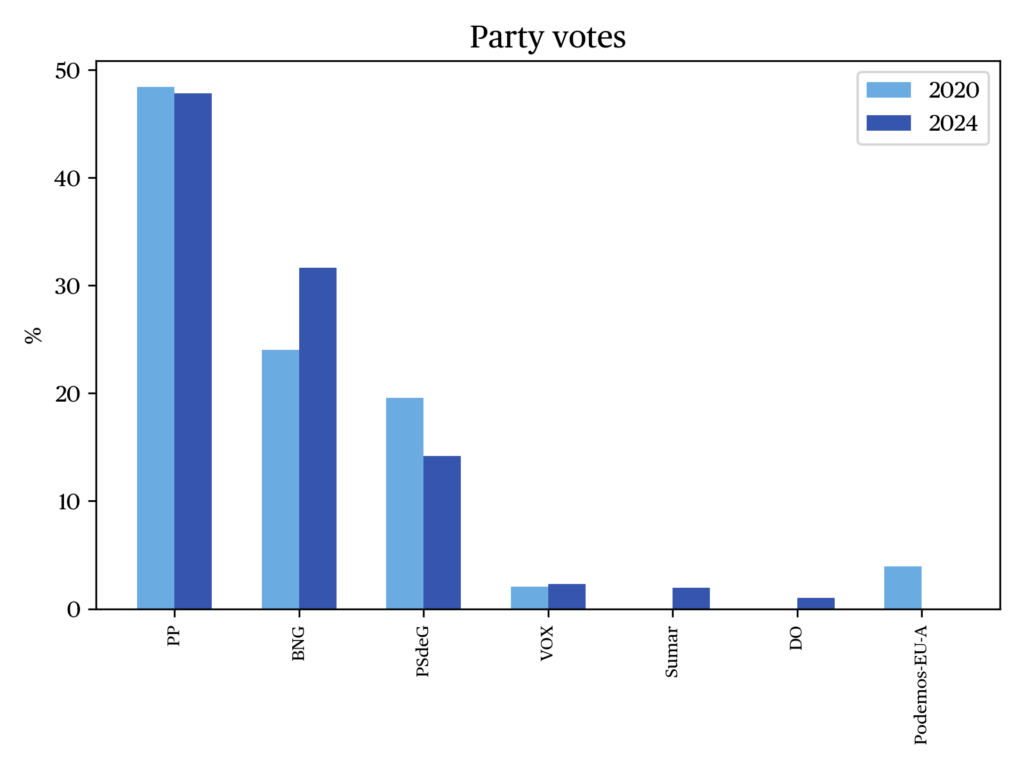

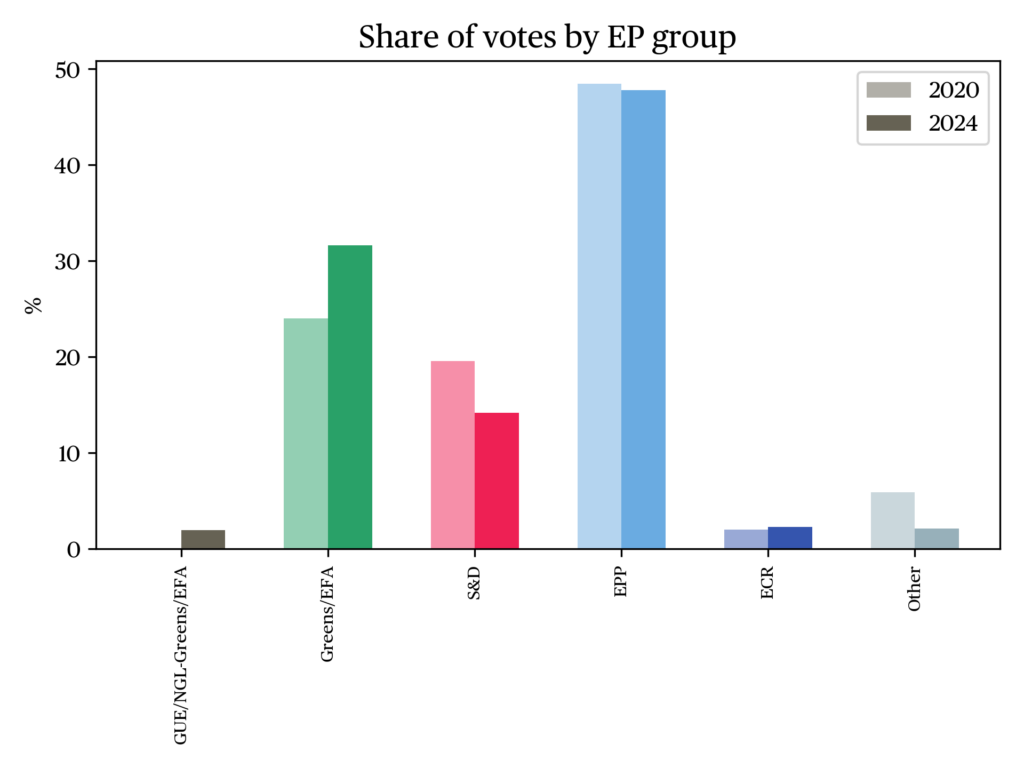

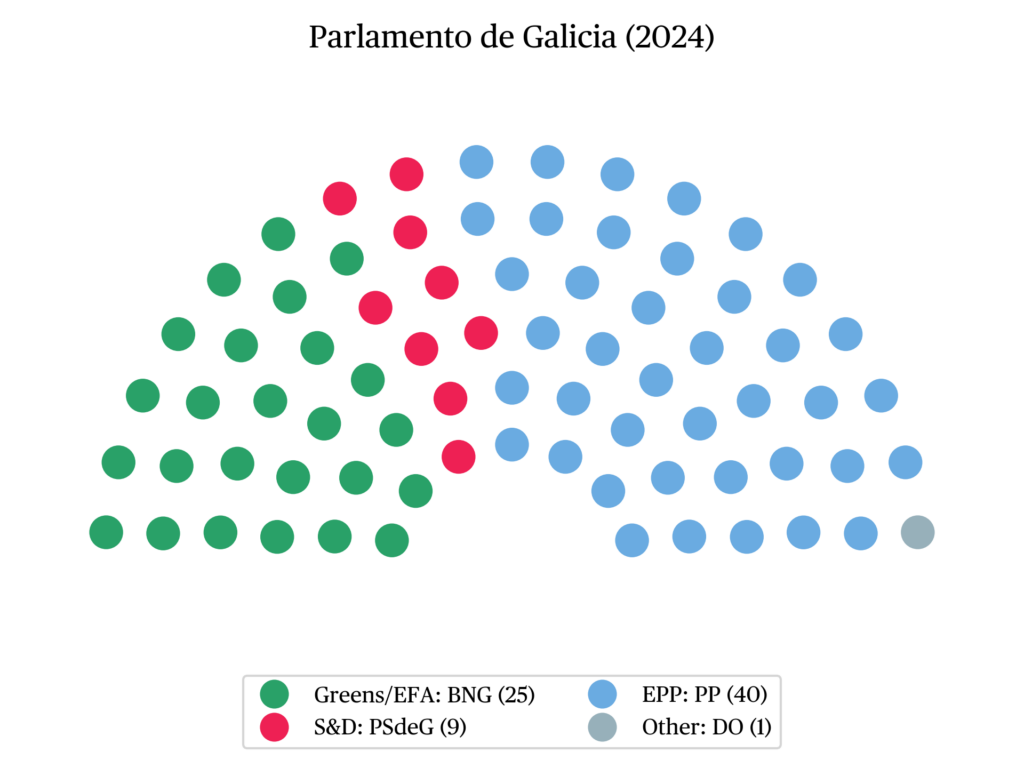

Le 18 février 2024 se sont tenues les élections autonomiques en Galice, marquant l’ouverture de la douzième législature régionale. Lors de ce scrutin, le Parti Populaire de Galice (PPdeG) s’est de nouveau imposé comme la première force politique avec 47,39 % des voix et un total de 40 sièges, obtenant ainsi sa neuvième majorité absolue depuis le début de l’ère autonomique. Malgré les sondages qui laissaient entrevoir un possible changement en raison de la montée du Bloc Nationaliste Galicien (BNG), le Parti Socialiste de Galice (PSdeG) est relégué à la troisième place, tandis que le PPdeG conserve son hégémonie politique régionale, confirmant une fois encore l’efficacité de son appareil organisationnel (Lagares, 1999, 2003). Alfonso Rueda, candidat du parti est donc élu président la région. Il a ainsi acquis la légitimité tant attendue pour un poste, qu’il occupait depuis mars 2022, suite à la démission de son prédécesseur avant la fin de la législature, Alberto Núñez Feijóo.

La Galice, l’une des trois communautés historiques

La Galice fait partie, avec la Catalogne et le Pays basque, des « communautés autonomes historiques » 1 , dont le passé politique et social, lié aux aspirations à l’autonomie avant la transition démocratique espagnole (1975), a été reconnu de manière spécifique dans la Constitution espagnole (CE) de 1978. Cette reconnaissance, inscrite dans l’article 151 de la Constitution, permettait à ces régions un accès rapide et renforcé à l’autonomie, contrairement aux autres communautés régies par la voie ordinaire (article 143). Ce statut leur conférait un niveau de compétences plus élevé 2 .

Sur le plan juridique, le système électoral galicien repose sur les mêmes principes que la plupart des systèmes électoraux régionaux espagnols. Les 75 3 sièges du Parlement galicien sont élus au suffrage universel direct via des listes fermées réparties dans quatre circonscriptions correspondant aux provinces galiciennes : La Corogne (25 sièges), Lugo (14), Ourense (14) et Pontevedra (22). Ce découpage engendre un déséquilibre électoral, reflet des différences socio-économiques marquées entre les provinces de l’intérieur (moins peuplées) et les provinces côtières 4 . Il convient également de signaler deux éléments clés de la dynamique démographique de la communauté autonome, qui sont déterminants pour comprendre les résultats obtenus par certaines formations : d’une part, la forte dispersion de la population, particulièrement manifeste dans les provinces de l’intérieur ; d’autre part, la concentration démographique importante autour des sept grandes villes et de leurs zones limitrophes (La Corogne, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle et Vigo) 5 . Le système électoral établit un seuil de 5 % des suffrages, à l’échelle de la circonscription, pour pouvoir participer à la répartition des sièges 6 .

Les ressorts d’un système partisan singulier

La Galice a développé son propre système politique et partisan qui s’articule autour de trois éléments : la présence hégémonique d’un seul parti (Lagares, 1999, 2003), l’absence d’un nationalisme de droite fort et structuré comme en Catalogne ou au Pays basque (Lagares, Rivera et Máiz, 2012), et une fragmentation persistante de la gauche autour de la question identitaire (nationalisme/non-nationalisme).

Le premier facteur renvoie à la dynamique compétitive entre les trois principales forces galiciennes que sont le PPdeG, PSdeG et BNG 7 – dans un espace dominé électoralement par le PPdeG, avec une alternance fluctuante entre PSdeG et BNG en tant que deuxième et troisième force. Ce paysage configure un bipartisme imparfait ou système de « deux partis et demi », où la gauche alterne les positions d’opposition. Depuis 1981, le PPdeG arrive en tête à chaque scrutin régional, gouvernant sans interruption 8 (Márquez, 2014), sauf durant deux périodes : la coalition tripartite PSdeG-CG-PNG/PG (1987-1989) 9 et le gouvernement bipartite PSdeG-BNG (2005-2009). Cette domination a permis au PPdeG de développer un projet politique solide durant plus de trente ans 10 , avec un style distinct de celui du parti national, couronné par neuf majorités absolues depuis 1989 11 . Les élections de 2024 ont représenté, à l’exception de celles de 2005, la plus sérieuse menace pour cette hégémonie, avec en face un BNG en pleine ascension sous la houlette d’Ana Pontón. Mais les résultats ont à nouveau mis en lumière la puissance organisationnelle du PPdeG (Lagares, 1999, 2003), dont la victoire repose moins sur un leadership identifié que sur la force de sa marque partisane (Gómez, 2020).

Le deuxième élément qui définit notre système de partis est l’inexistence, contrairement à la Catalogne et au Pays basque, d’un parti nationaliste de droite fort. En revanche, l’exceptionnalité d’un parti nationaliste de gauche dans la communauté s’est progressivement constituée et renforcée, sans toutefois atteindre les résultats obtenus par les formations de droite dans les communautés autonomes précitées. Cela est fondamentalement dû à deux facteurs. D’une part, l’accueil que le PPdeG a réservé aux petits acteurs nationalistes de droite dès le début du processus autonomique, évitant leur atomisation et consolidant l’unité de ce spectre politique. Ce premier facteur explique dans une certaine mesure, l’absence de l’extrême droite au Parlement galicien. D’autre part, l’existence au sein du PPdeG d’un style politique distinctif et transversal (Ares et Rama, 2019), articulé depuis des années autour d’un axe central : un « nationalisme sui generis » (Barreiro, 2016), devenu une véritable marque identitaire (Rivera, 2003), intégrant dans son programme politique un fort contenu galéguiste (Lagares, 1999 ; 2003).

Le troisième élément d’explication est la fracture profonde de la gauche sur la question identitaire, empêchant la constitution d’alliances durables pour former des majorités gouvernementales 12 . Ainsi, la présence continue du PPdeG, PSdeG et BNG au Parlement depuis 1989 a été interrompue à deux reprises : en 2012 avec la coalition Alternativa Galega de Esquerda (AGE), réunissant plusieurs forces de gauche nationaliste (Anova, Esquerda Unida, Equo Galicia, Espazo Ecosocialista Galego) 13 et en 2016 avec En Marea, confluence galicienne inspirée par Podemos. Après d’importantes dissensions internes, lors des élections autonomiques de 2020, En Marea a éclaté, entraînant la participation séparée des formations Marea Galeguista (Marea, CxG et Parti Galicien) et Galicia en Común (Podemos, EU, Anova et diverses Mareas locales). Les allers-retours du nationalisme de gauche dans le contexte galicien trouveraient, dans une certaine mesure, leur dénouement avec ce processus électoral ; car, bien que Galicia en Común ait obtenu des suffrages lors des dernières élections autonomiques, elle n’est pas parvenu lors de ces élections à franchir le seuil électoral, disparaissant ainsi de l’arc parlementaire.

Compétition partisane lors des élections autonomiques de 2024 en Galice

Trois éléments ont façonné, au fil de 43 années d’autonomie, l’architecture du système électoral galicien. Mais ce sont trois dynamiques d’un autre ordre qui ont structuré la compétition politique lors des élections autonomiques du 18 février 2024 : le renouvellement du leadership au sein du PP, la consolidation stratégique du BNG, et les difficultés internes du PSdeG. Examinons-les tour à tour.

L’annonce d’élections anticipées par le président Alfonso Rueda (PPdeG), le 21 décembre 2023, n’a pas surpris l’opposition. Le candidat du PPdeG avait succédé à Alberto Núñez Feijóo, président de la communauté autonome depuis 2009, après son départ vers la politique nationale pour être candidat du PP aux élections générales de 2023. Ces dernières avaient elles aussi été convoquées de manière anticipée, et de façon inattendue, par le président du gouvernement et chef du PSOE, Pedro Sánchez. Dans ce contexte, et face aux rumeurs d’élections anticipées circulant depuis 2022, beaucoup ont vu dans la décision de Rueda non seulement une tentative de tirer profit d’une certaine opportunité politique nationale liée au débat et à l’adoption de la loi d’amnistie, au détriment des partis de gauche, mais aussi une manière de renforcer son leadership à la tête du gouvernement autonome – la Xunta de Galicia – ainsi qu’au sein de son propre parti. Une fois de plus, le PPdeG a su déployer une puissante machine électorale pour soutenir une stratégie ad hoc au service d’un nouveau leader, à l’image technique, qui a su dès le premier instant comprendre son rôle, ne pas s’écarter du scénario prévu, et éviter les déséquilibres.

En ce qui concerne le BNG, le parti abordait ces élections avec pour objectif principal de consolider une stratégie politique et électorale amorcée lors des élections de 2016, avec un changement de direction, et qui a atteint sa maturité lors de ce scrutin 14 . Face aux turbulences ayant affecté le spectre idéologique de la gauche depuis 2012, le BNG cherchait à canaliser l’échec politique des projets émergents de gauche, en captant les nouvelles générations qui, comme dans les autres communautés historiques, adoptaient des comportements électoraux orientés vers des formations de gauche à caractère nationaliste. La formation frentiste devait progresser dans un discours transversal, émotionnel et renouvelé, capable de séduire de nouveaux électeurs de centre-gauche et d’obtenir suffisamment de soutiens pour accéder au gouvernement régional. En dépit des efforts investis dans une campagne solide et bien pensée, avec une dirigeante possédant un fort attrait électoral, certaines imprécisions programmatiques, héritées de la tradition identitaire de son parti, ont empêché le succès tant attendu malgré les bons résultats obtenus.

Enfin, le PSdeG, dirigé par José Ramón Gómez Besteiro 15 , était confronté à une grave crise interne, ainsi qu’à l’incertitude d’un scrutin qui ne lui avait pas laissé le temps nécessaire pour construire et stabiliser son positionnement. Le parti socialiste s’est toujours caractérisé par une recomposition permanente, sans véritable structure organisationnelle forte ni clairement établie à l’échelle de la communauté autonome. Depuis 2009, il est marqué par des leaderships improvisés qui, une fois encore, se sont révélés incapables de faire face à une élection décisive pour la formation.

À ces trois éléments s’ajoute un fait déterminant qui a marqué, sans aucun doute, ce processus électoral : une nationalisation intense et évidente de la campagne, sans précédent dans la communauté. Au-delà des dynamiques conjoncturelles ayant influencé la campagne – la principale étant la crise liée au déversement de granulés plastiques (pelets) sur la côte galicienne 16 , et les accusations de mauvaise gestion adressées à la Xunta par l’opposition –, ce qui a véritablement caractérisé la campagne électorale fut sa nationalisation. Les leaders des deux principaux partis nationaux, Alberto Núñez Feijóo (PP) et Pedro Sánchez (PSOE), ont pris personnellement les rênes de la campagne, avec une présence sans précédent dans des élections autonomiques. Tous deux, pour des raisons internes à leurs formations respectives, et en raison de la faiblesse perçue de leurs leaders régionaux, se sont fortement impliqués dans ce processus, tentant d’en tirer profit. Mais une fois encore, l’arène politique galicienne a révélé ses particularités, démontrant l’inefficacité des campagnes conçues et dirigées depuis Madrid. Depuis cette fameuse première campagne d’Alianza Popular (« Galego coma ti ») 17 , ce parti – et ensuite le PPdeG – ont su mieux que quiconque ont su mieux que quiconque territorialiser la campagne électorale et la détacher des logiques nationales. Cette fois encore, tous les partis ont manqué l’occasion de faire apparaître les thèmes spécifiquement galiciens dans la campagne, contribuant ainsi à en dévoyer le caractère proprement autonomique.

Les résultats des élections autonomiques de 2024: le facteur territorial

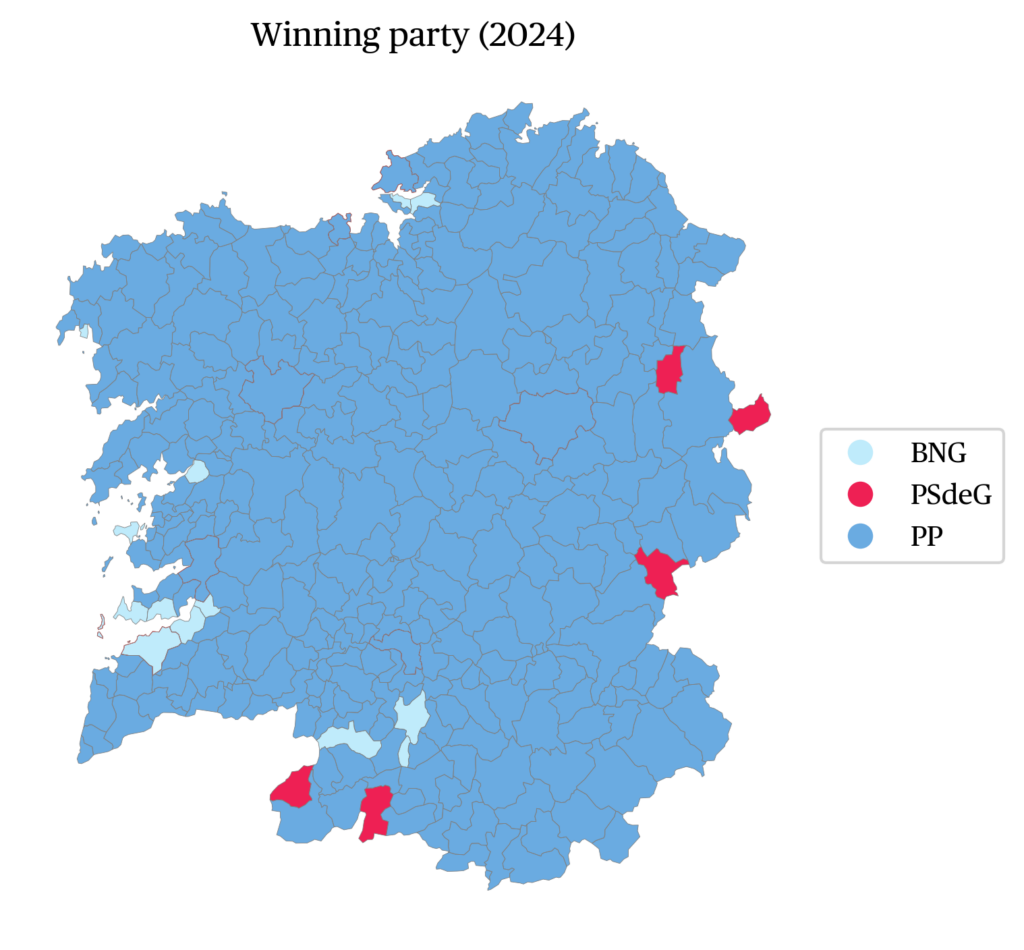

Les élections de la XIIe législature autonome galicienne ont enregistré un taux de participation modéré (56,27 %), supérieur toutefois à celui de 2020, qui s’était tenu en pleine pandémie de Covid-19. Comme mentionné précédemment, elles ont vu la victoire du PPdeG (47,39 % des voix, 40 sièges), qui, malgré la perte de 2 sièges par rapport aux élections précédentes, obtient à nouveau la majorité absolue. Le BNG arrivait en deuxième position avec 31,34 % des suffrages et 25 sièges, mais sans parvenir à recueillir le soutien nécessaire pour permettre à sa cheffe Ana Pontón de devenir la première femme à présider la Xunta. Le nationalisme galicien n’a pas atteint le triomphe espéré, malgré les efforts déployés durant la campagne. Le PSdeG s’est effondré, perdant jusqu’à 5 députés, et enregistrant les pires résultats de son histoire dans la communauté (16,7 %, 9 sièges). À ce tableau s’ajoute Democracia Ourensana (DO), un parti enraciné dans la ville d’Ourense, qui a réussi à ravir un siège au PPdeG dans cette province, devenant ainsi la quatrième force parlementaire en Galice. Sumar et Podemos, qui avaient annoncé quelques mois plus tôt leur candidature séparée 18 , n’ont obtenu aucune représentation. Pas davantage que l’extrême droite (Vox), qui reste exclue du seul parlement régional qui lui résiste encore, en partie pour les raisons déjà évoquées.

La répartition du vote par province entre les principaux partis a peu changé par rapport aux précédents scrutins, reproduisant, à quelques nuances près, les résultats observés à l’échelle régionale. Ainsi, le PPdeG reste le parti le plus voté dans les quatre provinces, avec une forte présence à Lugo et Ourense, bastions traditionnels, et une croissance notable dans les provinces de La Corogne et Lugo. Le BNG enregistre depuis 2016 une progression significative dans toutes les provinces, particulièrement dans les provinces atlantiques (+7,61 points à La Corogne, +9,77 à Pontevedra). Le PSdeG connaît un net recul partout (–17,59 % à La Corogne, –15,44 % à Lugo, –19,43 % à Ourense, –15,77 % à Pontevedra), poursuivant la chute entamée en 2009, malgré un léger redressement en 2016 et 2020 à Ourense et Pontevedra.

Dans les sept grandes villes, le PPdeG perd légèrement du terrain à La Corogne, Ferrol, Ourense et Saint-Jacques-de-Compostelle (–1 à –3 points), mais progresse à Pontevedra et Vigo (+1 à +3 points), et surtout à Lugo (+7 points par rapport à 2020). Le BNG enregistre une forte progression partout (La Corogne : +8,8 %, Ferrol : +9,21 %, Lugo : +3,14 %, Ourense : +6,3 %, Pontevedra : +6,99 %, Saint-Jacques-de-Compostelle : +8,39 %, Vigo : +3,14 %). Le PSdeG recule dans toutes les villes, sauf à Lugo où il maintient son score de 2020.

En analysant la répartition du vote des trois principaux partis politiques dans la communauté autonome en fonction de la densité de population, plusieurs différences significatives apparaissent, cohérentes avec les tendances déjà soulignées. Le PPdeG bénéficie d’un soutien très marqué dans les zones les plus rurales et les moins densément peuplées, atteignant parfois jusqu’à 80 % des suffrages — un fait caractéristique et structurant de cette catégorie territoriale depuis le début de l’autonomie. En revanche, dans les zones dont la densité est comprise entre 1 000 et 2 000 habitants, son score connaît une baisse notable, phénomène également observable dans les zones les plus urbanisées (4 000 à 5 000 habitants). En parallèle, l’un de ses autres bastions réside dans les zones semi-urbaines, comptant entre 2 000 et 4 000 habitants, où il peut recueillir jusqu’à 70 % des voix.

Le PSdeG, quant à lui, concentre l’essentiel de ses soutiens dans les zones dont la densité se situe entre 2 000 et 4 500 habitants, à l’instar du PPdeG. Cependant, il ne parvient pas à s’implanter dans les municipalités les moins peuplées, à la différence du parti conservateur.

En ce qui concerne le BNG, on observe qu’il obtient des résultats significatifs (entre 30 et 45 % des suffrages) dans les zones peu denses (jusqu’à 2 000 habitants), avant de subir un net recul dans les zones semi-urbaines, puis de connaître une progression marquée dans les secteurs urbains les plus denses (plus de 5 000 habitants). Ces dynamiques sont également visibles dans les cartes électorales représentant le parti vainqueur par commune. Il est important de noter que ces cartes montrent clairement que le soutien au PPdeG — vainqueur de ces élections — dépasse les 30 % dans pratiquement toutes les municipalités galiciennes. À cela s’ajoute un appui massif au gouvernement régional, oscillant entre 50 % et 75 %, dans la majorité d’entre elles (voir carte).

Enfin, les indices électoraux permettent une lecture quantitative de la compétition politique observée lors de ces élections. En mobilisant l’indice de disproportionnalité de Gallagher, l’indice de fragmentation de Rae, et l’indicateur de volatilité totale, on peut appréhender clairement la configuration actuelle de la compétition électorale en Galice. L’indice de disproportionnalité diminue par rapport à 2020, passant de 6,30 à 5,18 en 2024. En ce qui concerne le Nombre Effectif de Partis Électoraux (NEPE), il recule légèrement pour s’établir à 2,91, contre 3,1 en 2020, ce qui indique une légère baisse de la concurrence électorale. Il convient également de noter que cette valeur est la plus faible enregistrée depuis la tendance haussière observée depuis 2012, autour d’une fourchette de 3 à 3,5.

Cette tendance électorale ne s’est pas traduite, comme lors des précédents scrutins, par une hausse au niveau parlementaire. Le Nombre Effectif de Partis Parlementaires (NEPP) s’élève cette fois-ci à 2,44, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne enregistrée depuis 2005 (2,57). En parallèle, le degré de fragmentation, mesuré en voix, augmente légèrement, passant de 0,33 en 2020 à 0,34 en 2024. La somme des suffrages obtenus par les deux principaux partis en 2024 (PPdeG et BNG) atteint 78,76 %, contre 71,75 % en 2020, ce qui témoigne d’un niveau élevé de concentration du système partisan. Pour sa part, l’indice de volatilité politique totale s’élève en 2024 à 18,79 en termes de voix, contre 22,90 en 2020, qui représentait alors le niveau le plus élevé depuis les élections de 2005 (incluses). En suivant la typologie classique de Sartori (2005), le système de partis galicien peut être classé comme un bipartisme imparfait, composé de un à trois partis et caractérisé par des exécutifs monocolores stables, à l’exception du gouvernement tripartite (1987-1989) et du gouvernement bipartite PSdeG-BNG (2005-2009). Comme le souligne Lagares (2024), ce système a traversé cinq phases, définies par les dynamiques électorales et les gouvernements qu’elles ont produits, correspondant à des cycles de dispersion et de concentration du vote.

Conclusions

Ces élections autonomiques ont ouvert la dixième législature du PP, désormais mené par un nouveau président, Alfonso Rueda — le quatrième depuis le début de l’autonomie, et le troisième depuis que le parti a obtenu sa première majorité absolue. Les années à venir permettront de juger de la solidité de ce leadership, qui, à la différence de ses prédécesseurs, s’appuie moins sur une figure personnelle que sur le succès des politiques publiques. Reste à savoir s’il saura trouver sa place dans un cadre national de plus en plus exigeant, où la direction du parti attend de ses présidents régionaux un alignement étroit sur la stratégie du leadership central.

En ce qui concerne le BNG, l’un des grands points d’interrogation laissés par ce scrutin est de savoir si le projet porté par Ana Pontón depuis 2016 a atteint ses limites, ou s’il peut encore élargir sa base électorale lors des prochaines échéances. Pour cela, la candidate devra être en mesure d’affronter certaines dynamiques internes à son parti — en particulier autour des questions linguistiques et identitaires — afin de pouvoir élargir sa base vers un électorat de centre gauche.

Enfin, le PSdeG s’engage dans une période longue et difficile, qui nécessitera de consolider son organisation, de renouveler ses cadres et de définir un leadership capable de reprendre les rênes du parti et d’aborder les prochaines échéances électorales avec pour objectif de reconquérir les positions perdues.

Les données

Bibliographie

Ares, C. et Rama, J. (2019). Las elecciones al Parlamento de Galicia (1981-2016): la importancia de la estrategia de transversalidad del PPdeG. In B. Gómez, S. Alonso et L. Cabeza (éd.), En busca del poder territorial: cuatro décadas de elecciones autonómicas en España (p. 303-330). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Barreiro, X. L. (2016). Por qué Galicia llegó a ser un sitio distinto. In M. Cheda et L. López (éd.), La era Feijóo. Elecciones gallegas 2016 (p. 8-19). A viva voz.

Gómez, R. (2020). Votando al Partido Popular de Galicia: análisis de los componentes del voto a la formación en las elecciones autonómicas (1993-2016). Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 19(2), 85-106.

Lagares, N. (1999). Génesis y desarrollo del Partido Popular de Galicia. Tecnos.

Lagares, N. (2003). O Partido Popular de Galicia. In J. Manuel Rivera (éd.), Os partidos políticos en Galicia (p. 368-427). Xerais.

Lagares, N. (2024). La evolución del sistema de partidos de Galicia. Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, 4.

Lagares, N., Pereira, M. et Rivera, J. M. (2018). De Podemos a las confluencias. In F. J. Llera, M. Barras et J. Montables (éd.), Las elecciones generales de 2015 y 2016 (p. 227-248). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Lagares, N., Manuel Rivera, J. et Máiz, R. (2012). Le nationalisme galiciende l’accès au gouvernement à la crise électorale et organisationnelle. In A. Fernández et M. Petithomme, Les nationalismes dans l’Espagne contemporaine (1975-2011) : compétition politique et identités nationales (p. 135-166). Armand Colin.

Márquez, G. (2014). La formación de los gobiernos autonómicos en Galicia. In J. M. Reniú (éd.), Los gobiernos de coalición de las Comunidades Autónomas (p. 229-288). Atelier.

Rivera, J. M. (2003). Comportamento electoral e sistema de partidos en Galicia. In J. M. Rivera (éd.), Os partidos políticos en Galicia (p. 368-427). Xerais.

Rivera, J. M., Lagares, N., Castro, A. et Diz, I. (1999). Las elecciones autonómicas en Galicia. In M. Alcántara & A. Martínez (éd.), Las Elecciones Autonómicas en España, 1980-1997 (p. 285-307). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Sartori, G. (2005). Partidos y Sistemas de partidos. Marco para un análisis. Alianza editorial.

Notes

- Il s’agit des trois communautés autonomes ayant obtenu l’approbation de leurs statuts d’autonomie durant la Seconde République espagnole (1931-1939).

- À la triade formée par la Catalogne, la Galice et le Pays basque, qui accédèrent à l’autonomie par la voie prévue à cet effet – telle que définie par l’article susmentionné, précisé par la deuxième disposition transitoire de la Constitution espagnole – est ensuite venue s’ajouter l’Andalousie, au motif que cette voie rapide devait pouvoir être ouverte aux autres communautés autonomes.

- Lors des deux premières élections autonomiques, en 1981 et 1985, le nombre total de députés à élire était de 71. Ce n’est qu’à partir des élections de 1989 qu’il passe à 75, nombre en vigueur aujourd’hui.

- Sur les 2 699 424 habitants que compte la Galice, selon les données de l’Institut national de statistique (INE) au 1er janvier 2023, 76,7 % (soit 2 070 594 habitants) sont concentrés dans les provinces de La Corogne et de Pontevedra, contre 23,29 % (628 830 habitants) dans celles de Lugo et d’Ourense.

- Il convient de souligner que, bien qu’il soit ici question de grandes villes, seules trois d’entre elles dépassent les 100 000 habitants : La Corogne (247 350 hab.), Ourense (104 187 hab.) et Vigo (294 910 hab.).

- Ce seuil a été modifié, parmi d’autres réformes électorales, en 1992, faisant passer le minimum requis de 3 % à son niveau actuel.

- Il est également important de noter que, au-delà de ces trois grandes formations, lors des deux premiers scrutins autonomiques en 1981 et 1985, le paysage partisan en Galice était plus fragmenté, bien que marqué par une présence notable de partis de droite et de centre-droit : Alianza Popular (AP), Unión de Centro Democrático (UCD) et Coalición Galega (CG).

- Rappelons à ce titre que le PPdeG constitue en réalité une refondation de l’ancienne Alianza Popular, ce qui permet d’affirmer que la formation populaire a été omniprésente tout au long de la période autonomique galicienne.

- Ce gouvernement tripartite, composé du PSdeG, de CG et du Parti Nationaliste Galicien – Parti Galicien, est issu d’une motion de censure présentée par le candidat socialiste Fernando González Laxe contre le gouvernement alors dirigé par Gerardo Fernández Albor (AP). Bien qu’il se soit ensuite présenté comme candidat aux élections autonomiques de 1989 — obtenant d’excellents résultats pour son parti —, ceux-ci se révélèrent insuffisants pour lui permettre d’accéder à la présidence de la Xunta de Galicia, la majorité absolue ayant été remportée par Manuel Fraga (PPdeG).

- Parmi les éléments qui permettent d’expliquer le rôle hégémonique de cette formation, deux facteurs méritent d’être soulignés : d’une part, la capacité de son organisation territoriale à assurer une présence dans toutes les sections de vote, malgré la forte dispersion démographique du territoire ; d’autre part, la puissance de son appareil partisan, avec une base militante deux fois plus nombreuse que celle réunie par les deux autres principaux partis.

- Lors des trois premiers scrutins en 1981, 1985 et 1989, le PPdeG ne participait pas encore sous cette dénomination, mais d’autres partis de droite et de centre-droit étaient présents : Unión de Centro Democrático, Coalición Galega (CG) et Alianza Popular (AP), cette dernière étant la plus votée. AP, devenue par la suite PPdeG à la suite de sa refondation, a dominé la scène politique galicienne jusqu’en 1989 (Rivera et al., 1999).

- Lagares (2024) souligne à ce propos « la complexité du nationalisme galicien de gauche, avec un Bloc Nationaliste Galicien (BNG) tiraillé entre des stratégies maximalistes qui le maintiennent dans une position minoritaire sur le plan électoral, et des inflexions modérées qui lui assurent un soutien important, au point d’en faire la deuxième force politique ».

- En 2012, deux courants internes au BNG — Encontro Irmandiño (EI) et Máis Galiza (+Galiza) — quittèrent la formation pour proposer une alternative en vue des élections autonomiques de cette même année. Ce processus donna naissance à deux nouvelles plateformes : Anova, issue d’EI, et Compromiso por Galiza (CxG), issue de +Galiza et d’autres petites formations. Finalement, lors du scrutin du 21 octobre 2012, la coalition AGE (Alternative Galicienne de Gauche) devint la troisième force du Parlement galicien avec 9 députés et 14 % des suffrages. Elle ne se représenta toutefois pas en 2016.

- Après son passage au gouvernement bipartite, le BNG a été confronté à une grave crise de leadership et à des turbulences organisationnelles (Lagares, Rivera et Máiz, 2012), jusqu’à ce qu’il parvienne, à partir de 2016, à articuler un projet d’avenir à moyen et long terme.

- Selon les données du CIS (étude préélectorale n°3440), Alfonso Rueda était le moins connu et le moins bien évalué des trois principaux candidats : Rueda (notoriété 95 %, note 4,39), Pontón (92,5 %, note 5,77) et Besteiro (86,1 %, note 4,84).

- L’incident environnemental en question s’est produit lorsqu’un navire, pris dans une tempête, a perdu en mer plusieurs conteneurs transportant des sacs de cette matière plastique.

- La première campagne électorale du parti, conçue et pilotée par Xosé Luis Barreiro Rivas, s’est cristallisée dans un slogan emblématique « Galego coma ti » (« Galicien, comme toi ») qui a résumé la feuille de route de la formation populaire, en lui imprimant une orientation radicalement différente de celle du parti à l’échelle nationale à l’époque.

- Cette décision fut prise à la suite du rejet, lors d’une consultation interne, par cette dernière formation, de l’acceptation du préaccord.

citer l'article

Nieves Lagares Díez, María Pereira Lopez, Élection régionale en Galice, 18 février 2024, Groupe d'études géopolitiques, Sep 2025,

à lire dans cette issue

voir toute la revue