Donner aux pays les moyens de mener à bien leur transition vers une industrie zéro carbone

Issue

Issue #6Auteurs

Jean-François Mercure , Sebastian Valdecantos-Halporn , Étienne Espagne

Une revue scientifique publiée par le Groupe d'études géopolitiques

Climat : la décennie critique

Dix ans après l’Accord de Paris, le discours politique sur l’atténuation du changement climatique reste déconnecté de la mise en œuvre concrète des politiques. D’une part, la littérature économique et juridique sur le changement climatique souligne le rôle de la tarification du carbone à l’échelle de l’économie et de la réduction des subventions aux combustibles fossiles comme moyen le plus efficace et le plus efficient de réduire les émissions 1 . Cela découle directement du principe du pollueur-payeur, selon lequel les agents causant des dommages à des tiers ou à l’environnement sont tenus d’indemniser la société. D’autre part, les expériences politiques réussies en matière de commercialisation des technologies mettent en avant des instruments politiques qui réduisent le risque d’investissement et créent un volume de marché qui, à son tour, réduit les coûts de fabrication 2 . Cela nécessite toutefois des capacités de production et s’applique donc aux marchés leaders des technologies vertes.

Contrairement aux débats économiques traditionnels, les mesures climatiques concrètes ont déclenché une course mondiale à la domination technologique dans les nouveaux secteurs verts, menée par la Chine, l’Europe et, dans une moindre mesure, les États-Unis 3 . Cela résulte de politiques industrielles globales caractérisées par le soutien de l’État aux industries vertes nationales. La Chine, l’Europe et les États-Unis ont chacun, à leur manière, déployé des stratégies industrielles vertes, rompant ainsi avec une longue tradition de limitation des aides et de l’implication de l’État. Cette course a entraîné une baisse rapide des coûts technologiques dans ces régions, au point d’atteindre la parité avec leurs équivalents fossiles.

Cependant, dans leur tentative de poursuivre leur propre développement industriel zéro carbone, les pays en développement sont confrontés à des règles strictes en matière d’aides d’État dans le cadre des traités commerciaux. Les aides d’État, qui accordent un traitement préférentiel aux entreprises nationales par rapport aux entreprises étrangères, que ce soit pour lutter contre le changement climatique ou pour renforcer la compétitivité nationale sur les marchés internationaux, enfreignent généralement les règles internationales en matière de commerce et d’investissement prévues par l’OMC et d’autres traités commerciaux interrégionaux ou bilatéraux. Par conséquent, les politiques industrielles vertes enfreignent souvent les règles en matière d’aides d’État 4 . Cependant, une forme ou une autre de soutien de l’État est généralement nécessaire pour développer de nouvelles capacités de production nationales vertes afin de fournir des solutions à faible émission de carbone au niveau national, surtout dans un contexte où la capacité financière des États pour augmenter les importations se trouve limitée. Les pays en voie de développement sont donc contraints par les accords commerciaux à rester dépendants des importations pour leu décarbonisation.

Les pays émergents et en développement ont également une capacité limitée à se lancer dans la course aux technologies vertes, car ils sont confrontés à des défis structurels qui limitent leur accès au financement. Au-delà des règles commerciales et d’investissement, que le carbone soit tarifé ou non, l’action climatique est largement entravée par le manque de ressources financières 5 , les risques financiers excessifs 6 et la capacité de production limitée pour des technologies et solutions à faible émission de carbone qui sont de plus en plus compétitives en termes de coûts 7 . Les pays en développement sont notamment confrontés à une capacité limitée à importer des technologies zéro carbone pour réduire leurs émissions, en raison de la disponibilité limitée de devises fortes, tandis que les investisseurs étrangers sont dissuadés dans la monnaie domestique en raison du risque de change 8 .

Le risque de change survient lorsque les investissements sont réalisés en devises étrangères, mais que les revenus sont perçus en monnaie nationale, et que l’industrie nationale bénéficiaire ou le gouvernement assume le risque de conversion monétaire. En cas de fluctuations défavorables des taux de change, les entreprises nationales ou le gouvernement ayant des positions de dette extérieure pourraient être confrontés à des problèmes de liquidité en devises étrangères, entraînant une dévaluation monétaire dans un cercle vicieux. Par ailleurs, l’augmentation des importations sous forme de technologies zéro carbone peut détériorer la balance courante en l’absence d’exportations compensatoires, ce qui accroît également les risques de dévaluation monétaire.

Il en résulte que les pays en développement sont confrontés à un double défi : des limites dans l’accès aux technologies à faible émission de carbone en raison du manque de financement et de la non-viabilité de leur compte courant, et des limites dans la promotion du développement industriel vert national en raison des accords commerciaux interdisant les aides d’État, ce qui restreint leurs options en matière d’action climatique.

I – Comprendre le risque monétaire et le risque souverain dans le contexte de l’action climatique

Les politiques industrielles vertes ont soutenu la plupart des progrès technologiques zéro carbone réalisés à ce jour et ont été largement financées en monnaie nationale dans les économies avancées. Cela a été rendu possible grâce à des mécanismes de financement public et de réglementation spécifiques, à des banques de développement, à des fonds d’investissement ou à d’autres formes d’instruments d’allocation de ressources financières 9 . Les politiques industrielles efficaces comprennent des programmes qui atténuent les risques d’investissement et créent des volumes suffisamment rentables de projets à faible émission de carbone, ramenant leurs coûts à un niveau proche de celui des combustibles fossiles et les poussant vers les marchés de masse. Les économies avancées utilisent et émettent des monnaies dites « fortes », caractérisées par de faibles primes de liquidité et facilement convertibles en tout autre type de monnaie, ce qui facilite l’importation de technologies vertes lorsqu’elles ne sont pas disponibles sur le marché intérieur. Les monnaies fortes acquièrent leur statut grâce à leur utilisation dans le commerce international des biens et des services, à la profondeur des marchés financiers et à la confiance perçue dans leurs institutions.

Dans les pays émergents et en développement, le financement des investissements zéro carbone à l’aide de la monnaie nationale et des marchés financiers est limité en raison de la capacité de production nationale restreinte en matière de technologies vertes et de la convertibilité limitée de la monnaie locale. La plupart des pays en développement et émergents possèdent des monnaies relativement « faibles », affectées par une convertibilité limitée pour les transactions financières internationales et confrontées à des primes de liquidité plus élevées 10 . Dans les pays dont les capacités de production nationales en matière de technologies vertes sont limitées, les investissements zéro carbone reposent sur des capitaux productifs et des biens intermédiaires importés, ce qui nécessite des devises fortes pour soutenir leur transition. Cela peut conduire ces pays à augmenter leur niveau d’endettement extérieur, en concurrence avec d’autres besoins fondamentaux tels que l’importation d’équipements médicaux ou de composants informatiques. Leur balance des flux de devises limite le rythme de leur transition 11 , à moins qu’ils puissent augmenter leurs exportations, qui consistent généralement en des matières premières, notamment des combustibles fossiles.

Le risque souverain, c’est-à-dire le risque lié à l’investissement dans certains pays, conduit les investisseurs internationaux à exiger des rendements plus élevés, ce qui se traduit par des taux de financement plus élevés. En période de faibles taux d’intérêt mondiaux, les pays en développement et émergents connaissent généralement des entrées de capitaux, les investisseurs internationaux tirant parti des écarts de taux 12 par le biais du « carry trade ». En l’absence de cadres macroprudentiels suffisamment stricts, cela peut exposer les agents nationaux des économies émergentes à un endettement extérieur excessif qui peut devenir insoutenable lorsque les conditions extérieures changent, par exemple en cas de hausse des taux d’intérêt aux États-Unis ou en Europe. Le risque souverain comprend la possibilité de changements dans le cycle financier mondial, de fuite des capitaux et de turbulences sur les marchés financiers, qui peuvent interrompre les investissements. Associés aux risques de change, les risques souverains dissuadent les investissements dans de nombreux projets économiquement viables et nécessaires à la transition vers le zéro carbone.

II – Une action climatique réaliste et efficace passe par une politique industrielle verte

Plus nous agissons, plus il devient facile et moins coûteux de lutter contre le changement climatique. Le coût des principales technologies zéro carbone a baissé ces dernières années pour atteindre la parité ou presque avec les technologies fossiles existantes 13 . Cela inclut l’énergie solaire et éolienne, ainsi que les véhicules électriques. La majeure partie des investissements qui ont permis de réduire les coûts ont été réalisés sur les marchés de l’UE, de la Chine et des États-Unis, ouvrant ainsi la voie à une action climatique efficace à l’échelle mondiale. Cependant, tous les pays ne peuvent pas en bénéficier en raison de contraintes financières.

Pour mener une action climatique mondiale, il faudra développer des capacités de production zéro carbone dans les économies en développement, au-delà de la Chine. Afin de gérer les risques liés aux devises et de soutenir un développement économique résilient, loin des modèles extractifs non durables, les pays en développement doivent développer leurs propres capacités à produire des solutions de décarbonisation au niveau national. Cela suggère que la fabrication de solutions zéro carbone doit s’étendre au-delà des marchés des pays développés vers les économies en développement. L’investissement initial nécessaire pour y parvenir pourrait être considérable et le renforcement de la compétitivité pourrait constituer un défi de taille. Mais l’impact à long terme d’une politique industrielle verte durable offre une issue à la cascade d’obstacles que constituent la dépendance non durable à l’égard des importations, le risque de change et le manque de financement.

La transition ne peut être réalisée par les seules économies avancées, et les économies en développement risquent d’être laissées pour compte avec des technologies fossiles coûteuses et inefficaces. Les systèmes à forte intensité carbone pourraient s’ancrer et devenir de plus en plus difficiles à éliminer en raison du manque de ressources financières en devises fortes, même s’ils sont plus coûteux que les technologies renouvelables et à faible intensité carbone. Sans perspectives réelles de compétitivité par rapport aux technologies des économies avancées et avec des marchés mondiaux des combustibles fossiles instables, les économies en développement pourraient se retrouver dans une situation difficile en termes de liquidités en devises étrangères, dans laquelle les capitaux vieillissants, inefficaces et polluants à forte intensité carbone ne peuvent être remplacés par des capitaux plus propres.

III – Briser le cercle vicieux du risque de change et du sous-développement industriel pour l’action climatique dans les pays émergents : le cas du Brésil

Il existe principalement un moyen de surmonter le double défi du risque de change et du développement industriel dans les pays en développement : cela doit passer par des mécanismes de financement innovants et un assouplissement ou une réinterprétation des règles en matière d’aides d’État. Il n’est pas réaliste d’attendre des économies avancées qu’elles financent l’intégralité de la transition des pays en développement, car elles sont elles-mêmes confrontées à des défis de financement nationaux pour leur propre transition. Il est beaucoup moins coûteux pour les économies avancées d’assouplir les règles strictes en matière d’aides d’État qui interdisent à leurs partenaires commerciaux de développer leurs propres industries vertes. Parallèlement, le problème du risque de change peut être surmonté grâce à l’utilisation de mécanismes appropriés de couverture du risque de change, qui peuvent réduire considérablement le coût de la transition vers le zéro carbone.

Différentes stratégies de réduction des risques pour les investissements dans les marchés émergents et en développement ont récemment été promues 14 , mais celles-ci sont entachées de risques budgétaires contingents. Dans ces approches, les investisseurs privés sont récompensés pour leurs investissements sur des marchés risqués par le biais de subventions et de mécanismes de garantie. Les budgets publics et l’aide au développement devraient permettre de mobiliser des financements privés grâce à des garanties ciblées et à des cadres réglementaires favorisant l’émergence de classes d’actifs, le risque de change étant garanti par le budget public. Cependant, dans des scénarios défavorables, le transfert du risque des budgets privés vers les budgets publics peut devenir insoutenable 15 .

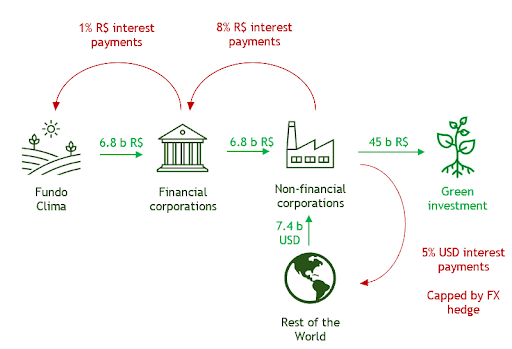

Avec une approche différente, le Brésil a conçu des mécanismes durables pour absorber le risque de change afin de soutenir un plan d’action climatique ambitieux 16 . Dans le cadre du Plan de transformation écologique 17 élaboré par le ministère brésilien des Finances et en coopération avec la Banque interaméricaine de développement (BID), l’instrument EcoInvest 18 vise à gérer la volatilité des taux de change et à stimuler des niveaux d’investissement qui restent faibles (voir figure 1). Des taux d’intérêt bas sont garantis par un fonds public, le Fundo Clima 19 , pour une série de secteurs ciblés et pour les entreprises qui parviennent en même temps à attirer des financements externes. Un mécanisme de couverture dédié garantit que ces fonds externes sont protégés contre une volatilité excessive des taux de change. Si l’adoption et le succès de ces programmes restent à confirmer, ce modèle pourrait être envisagé plus largement dans les pays en développement. Il nécessite toutefois des réserves en devises étrangères, qui ne sont pas disponible dans de nombreux pays.

Figure 1 : L’instrument de financement mixte du programme EcoInvest, qui fait partie du Plan de transformation écologique du Brésil

Conclusion

La double barrière formée par le risque de change et les contraintes imposées aux aides d’État par les règles commerciales multilatérales empêche de nombreux pays de développer leurs capacités nationales pour lutter contre le changement climatique ou pour obtenir ces capacités à l’étranger, ce qui limite leur capacité globale à agir dans ce domaine. Il en résulte des débats difficiles sur les engagements des économies avancées en matière de soutien financier aux économies en développement, qui ont jusqu’à présent été largement insuffisants pour faire face à l’ampleur du problème climatique. Mais le problème est peut-être mal posé, car donner aux pays les moyens de développer des industries nationales rentables et sans émissions de carbone ne nécessite pas nécessairement d’énormes transferts financiers du Nord vers le Sud. Il faut plutôt mettre en place des mécanismes permettant d’absorber le risque de change et des moyens d’investir dans les capacités de production nationales sans enfreindre les accords commerciaux.

La création de mécanismes et d’instruments financiers pour gérer le risque de change, ainsi que l’utilisation innovante du droit international du commerce et de l’investissement pour éviter des procès coûteux dans le contexte de l’action climatique, pourraient débloquer des mesures ambitieuses en matière de changement climatique à l’échelle mondiale. L’approche innovante du Brésil pour atténuer le risque de change dans le cadre de son plan de transformation écologique, présentée à l’approche de la COP30 à Belém, pourrait servir de modèle pour un mécanisme visant à atténuer le risque de change et à attirer les financements étrangers pour le climat. Parallèlement, faire en sorte que le droit commercial et le droit des investissements favorisent les préoccupations climatiques plutôt que de les entraver est un élément essentiel pour une transition globale réussie. L’objectif essentiel est de donner aux pays les moyens de développer et d’étendre leurs capacités de production zéro carbone afin de relever les défis climatiques tout en contribuant à un développement économique résilient.

Notes

- I. W. Parry, S. Black et K. Zhunussova, « Carbon Taxes or Emissions Trading Systems?: Instrument Choice and Design », Staff Climate Notes, 2022.

- M. Grubb et al. (2021), rapport EEIST

- X. Li, M. Du, « China’s Green Industrial Policy and World Trade Law », East Asia (2025).

- H. B. Asmelash, « Energy Subsidies and WTO Dispute Settlement: Why Only Renewable Energy Subsidies Are Challenged », Journal of International Economic Law, volume 18, numéro 2, juin 2015, 261-285

- Voir FMI, « Rapport sur la stabilité financière mondiale », octobre 2023. [Voir chapitre 3 : Politiques du secteur financier visant à débloquer le financement privé de la lutte contre le changement climatique dans les économies émergentes et en développement]. Voir également Climate Policy Initiative. Accélérer le financement durable pour les marchés émergents et les économies en développement, 2024.

- N. Ameli, O. Dessens, M. Winning et al., « Le coût plus élevé du financement aggrave le piège de l’investissement climatique dans les économies en développement », Nat Commun 12, 4046 (2021) ; A. Prasad, E. Loukoianova, A. X. Feng et W. Oman. « Mobiliser le financement privé pour le climat dans les marchés émergents et les économies en développement », Staff Climate Notes 2022, 007 (2022)

- B. Li, Q. Liu, Y. Li, S. Zheng, « Capacité de production socio-économique et développement des énergies renouvelables : perspectives empiriques issues des BRICS », Sustainability, 15(7), 2023

- J. Rickman, S. Kothari, N. Ameli et al., « The ‘Hidden Cost’ of Sustainable Debt Financing in Emerging Markets », 17 octobre 2024

- Voir M. Grubb et al, Rapport EEIST, 2021; G.F. Nemet, Comment l’énergie solaire est devenue bon marché : un modèle pour l’innovation à faible émission de carbone, op.cit

- D. M. Prates, « Au-delà de la théorie monétaire moderne : une approche post-keynésienne de la hiérarchie monétaire, de la souveraineté monétaire et de l’espace politique », Review of Keynesian Economics, 8(4), 2020, 494-511

- Il s’agit là d’une dimension d’un piège possible à mi-parcours de la transition. Voir E. Espagne, W. Oman, J.F. Mercure, R. Svartzman, U. Volz, H. Pollitt, E. Campiglio, Cross-border risks of a global economy in mid-transition (Vol. 184), Fonds monétaire international, 2023

- S. Filipe, J. Nissinen, M. Suominen, « Currency carry trades and global funding risk ». Journal of Banking & Finance, volume 149, 2023

- Voir M. Grubb et al, Rapport EEIST, op.cit. ; G. F. Nemet, Comment l’énergie solaire est devenue bon marché : un modèle pour l’innovation à faible émission de carbone, op. cit.

- V. Laxton et E. Choi, Mobilizing Private Investment in Climate Solutions: De-risking Strategies of Multilateral Development Banks, WRI : World Resources Institute, 2024

- D. Gabor, « The wall street consensus », Development and change, 52(3), 2021, 429-459

- Les impacts macroéconomiques et financiers de ce mécanisme ont été évalués dans le cadre de l’initiative C3A (Coalition for Capacity on Climate Action) en collaboration avec le ministère des Finances du Brésil

- Plan de transformation écologique (2023)

- Programme Eco Invest (2023)

- https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Social_and_Environmental_Responsibility/climate_fund_program.html

citer l'article

Jean-François Mercure, Sebastian Valdecantos-Halporn, Étienne Espagne, Donner aux pays les moyens de mener à bien leur transition vers une industrie zéro carbone, Groupe d'études géopolitiques, Nov 2025,

à lire dans cette issue

voir toute la revue