Élections législatives et présidentielles en Roumanie, novembre-décembre 2024

Issue

Issue #5Auteurs

Sorina Cristina Soare , Claudiu D. Tufiș

Numéro 5, Janvier 2025

Élections en Europe : 2024

L’histoire électorale postcommuniste de la Roumanie a été marquée par une remarquable stabilité chronologique. Les élections législatives et présidentielles se sont toujours déroulées au terme de leurs cycles électoraux respectifs. Au cours de cette période, la Roumanie a vu se tenir dix élections législatives et neuf élections présidentielles. Après la période d’instabilité du début des années 1990, l’impression de stabilité s’est encore renforcée avec la mise en place d’un système politique relativement fermé, caractérisé par un haut degré de prévisibilité dans la concurrence pour le pouvoir gouvernemental et des relations structurées entre les partis (Casal Bértoa & Enyedi, 2021). Sous différents noms et dans différentes configurations, un petit groupe de forces politiques, composé du Parti social-démocrate (PSD), du Parti national libéral (PNL) et de l’Alliance démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR), a maintenu une représentation parlementaire continue et a joué un rôle central dans la formation des coalitions gouvernementales. Cette domination bien établie se reflète dans l’affiche des scrutins présidentiels dont les seconds tours ont systématiquement opposé le candidat du PSD à un challenger de centre-droit et anticommuniste, généralement allié ou finalement intégré au PNL en place.

La concurrence politique s’est cependant intensifiée au fil du temps. Ainsi, la part combinée des voix des partis traditionnels à la Chambre des députés est passée de 90 % lors des élections de 2008 (les premières organisées après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne) à 89 % en 2012, 72 % en 2016 et seulement 61 % en 2020. Dans le même temps, la présence et l’influence des partis opposés à l’establishment traditionnel, allant des réformistes progressistes aux acteurs traditionalistes et nationalistes, se sont accrues. Alors qu’aucun de ces partis n’avait obtenu de représentation parlementaire en 2008, leur part cumulée des voix est passée à 14 % en 2012, 9 % en 2016 et 25 % en 2020.

On pouvait ainsi s’attendre à ce que l’année 2024 suive cette trajectoire d’une politique électorale de plus en plus pluraliste mais institutionnellement stable, largement alignée sur l’orientation politique dominante de l’Union européenne (UE). L’année 2024 était une « super-année électorale » en Roumanie, avec quatre élections majeures : les élections locales et parlementaires (organisées tous les quatre ans) et les élections présidentielles et européennes (organisées tous les cinq ans). Cet alignement rare, se produisant tous les vingt ans, est intervenu en 2024 pour la première fois depuis l’adhésion de la Roumanie à l’UE en 2007. Mais ce qui avait commencé comme une année électorale prometteuse qui devait tester la résilience des institutions démocratiques roumaines et son orientation pro-européenne s’est rapidement transformé en une crise politique majeure.

Les élections se sont tenues sous la direction d’un gouvernement de coalition PSD-PNL qui semblait initialement capable de gérer le calendrier électoral sans surprise. Les élections locales et européennes ont eu lieu le 9 juin 2024. Bien que peu compétitives, elles ont réservé une surprise majeure : l’émergence de SOS România, nouvelle formation politique qui a obtenu une représentation au Parlement européen (PE). Son programme politique nativiste, autoritaire et populiste reflétait l’attrait croissant du populisme radical de droite dans la politique contemporaine (Mudde, 2007). Le parti, dirigé par Diana Șoșoacă, s’est imposé dans la politique roumaine avec un style agressif et virulent. Sa rhétorique se caractérise par des théories du complot anti-vaccination, des positions ouvertement anti-OTAN et anti-UE et des remarques antisémites régulières. Sa percée électorale est due pour une grande part au soutien de la diaspora roumaine : bien que le parti n’ait obtenu que 4,83 % des voix au niveau national (légèrement en dessous du seuil électoral), les 28 457 voix exprimées en sa faveur par les électeurs à l’étranger ont suffi pour lui assurer une représentation au PE.

Ce qui avait commencé comme un cycle électoral ordinaire s’est rapidement transformé en une série d’événements hautement polarisés et déstabilisants. La Roumanie a été plongée dans une crise politique majeure, qui s’ajoute à la menace extérieure persistante que représente la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et aux inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique imminent. Dans ce contexte, les élections de 2024 soulignent la dynamique de ce que V. O. Key (1955) a qualifié d’« élections critiques », soit des événements électoraux marqués par des niveaux exceptionnellement élevés de mobilisation des électeurs, dans lesquels l’attention du public vis-à-vis du politique est particulièrement élevée. Dans le cas roumain, le caractère critique du cycle électoral de 2024 a même dépassé cette caractérisation fondamentale. Il s’est également caractérisé par un engagement politique accru de la part d’un éventail hétérogène d’acteurs nationaux (dont les partis politiques, les dirigeants politiques, les intellectuels, les influenceurs et les organisations de la société civile), ainsi que d’acteurs internationaux (électeurs roumains non résidents, influenceurs politiques étrangers, pays tiers et politiciens de haut rang). Ce cycle électoral s’est distingué à la fois par l’intensité de la mobilisation politique qu’il a vu se déployer et par la reconfiguration fondamentale des clivages politiques sous-jacents qu’il a produit. En effet, la séquence électorale de 2024 a révélé la consolidation d’un nouvel ordre politique profondément polarisé, susceptible de se maintenir à plus long terme et de façonner ainsi les contours de la future compétition électorale.

Contraintes structurelles, chocs contextuels et montée en puissance de nouvelles forces politiques

Comment la Roumanie s’est-elle retrouvée dans cette situation délicate ? La réponse réside à la fois dans les caractéristiques structurelles de longue date de son système politique et dans l’accumulation de tensions externes et internes qui ont alimenté le mécontentement de l’électorat et donné lieu à l’émergence d’une nouvelle offre politique. Au cœur de ces tensions se trouve une structure d’opportunités politiques restreinte, marquée par une alternance limitée au sein du gouvernement et un décalage croissant entre l’offre politique et la demande sociétale.

La période qui a suivi l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne a été caractérisée par un système politique de plus en plus ouvert, mais structurellement rigide. La composition du gouvernement et la définition des priorités politiques ont été monopolisées par deux partis dominants, le PSD et le PNL. Cette alliance a conduit à une forme d’alternance contrainte, limitant à la fois l’innovation et la possibilité de réformes politiques substantielles. Cette configuration oligopolistique au sein du gouvernement a été contrebalancée par une érosion progressive de la confiance dans les partis traditionnels et l’émergence de nouveaux acteurs politiques au profil contestataire (De Vries et Hobolt, 2020), qui ont su tirer parti des lacunes laissées par les partis traditionnels.

L’Union Sauvez la Roumanie (USR), entrée au Parlement en 2016, et l’Alliance pour l’Union des Roumains (AUR), entrée en 2020, illustrent bien ce phénomène. Les deux partis déploient une rhétorique anti-establishment visant à délégitimer les élites politiques conventionnelles tout en amplifiant leurs propres discours, centrés sur un engagement anti-corruption pour l’USR et sur l’identité nationale et les valeurs conservatrices pour l’AUR. Bien qu’idéologiquement divergents, l’USR et l’AUR partagent d’importantes similitudes structurelles. Ils sont tous deux issus de segments de la société civile (Grama, 2025) et leur style politique reflète un rejet des normes parlementaires établies. Leur recours à des tactiques perturbatrices, notamment des manifestations publiques au sein du Parlement, des sit-in et des confrontations symboliques, représente un défi posé au monde politique traditionnel et une rupture avec les normes informelles que les partis politiques centristes avaient développé au fil des ans pour négocier et coopérer.

Au-delà de ces aspects proprement politiques, la période 2020-2024 a été marquée par une série de chocs exogènes qui ont contribué à saper la légitimité des acteurs politiques établis. Les élections législatives de 2020, qui se sont déroulées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ont donné lieu au taux de participation le plus faible de l’histoire postcommuniste de la Roumanie (32 %), ce qui a suscité des inquiétudes quant à la légitimité et la représentativité du gouvernement issu du scrutin. La coalition formée entre le PNL, l’USR et l’UDMR s’est avérée éphémère, s’effondrant en moins d’un an en raison de conflits internes, notamment entre le PNL et l’USR. Alors que les négociations pour la nouvelle coalition se poursuivaient, la menace d’une invasion de l’Ukraine, voisine de la Roumanie, par la Russie a aidé les partis à parvenir à un accord sur un nouveau gouvernement de coalition, composé du PSD, du PNL et de l’UDMR, qui a gouverné jusqu’aux élections de 2024. Cet arrangement pragmatique mais idéologiquement incongru a encore brouillé les frontières entre l’opposition et le gouvernement, affaiblissant la capacité des électeurs à identifier clairement une alternative politique et érodant la réactivité du système démocratique. Ainsi, au début de l’année 2022, l’opposition parlementaire était réduite à l’USR, qui avait fait partie de la coalition gouvernementale entre 2020 et 2021, et de l’AUR, dont le discours radical occupait de manière croissante l’espace laissé vacant par des discours dominants devenus peu crédibles.

La pandémie a imposé des restrictions sanitaires sévères et déclenché une récession économique généralisée. La guerre en Ukraine a aggravé ces difficultés : les inquiétudes liées à l’insécurité énergétique et l’afflux important de réfugiés ukrainiens ont exercé une pression supplémentaire sur les services publics et les infrastructures sociales déjà fragiles de la Roumanie. Malgré des indicateurs macroéconomiques positifs ces dernières années, la Roumanie se classe régulièrement parmi les États membres de l’UE les moins performants en matière d’indicateurs sociaux clés, en particulier ceux liés au risque de pauvreté, aux privations matérielles et aux inégalités (Borțun, 2025). Le décalage perçu entre la croissance économique globale d’une part et les conditions de vie des individus d’autre part a généré une désillusion généralisée à l’égard du modèle économique post-socialiste, lequel a largement adhéré à une orthodoxie libérale caractérisée par une précarisation du travail, un sous-financement des services publics et à une protection sociale insuffisante.

La super-année électorale

Alors que le gouvernement commençait à préparer les élections de 2024, les principaux partis au pouvoir, le PSD et le PNL, ont pris conscience qu’ils auraient à payer le prix fort pour avoir gouverné pendant une période marquée par des crises multiples et ont commencé à s’inquiéter de leurs résultats lors des prochaines élections. Sur la base des dates des élections précédentes, le calendrier électoral de 2024 aurait dû commencer par les élections au Parlement européen (en juin), puis se poursuivre par les élections locales (en septembre), les élections présidentielles (en novembre) et les élections législatives (en décembre). Craignant d’obtenir de mauvais résultats aux élections européennes – les élections dites de second ordre ayant généralement un taux de participation assez faible – le PSD et le PNL ont cherché à tirer parti du pouvoir de mobilisation de leurs maires en organisant les élections locales et les élections européennes le même jour, le 9 juin. Cette décision a été critiquée par les organisations de la société civile et par l’opposition et a été interprétée comme une tentative de minimiser le score de l’opposition (Pârvu, 2024).

Au cours de la campagne électorale pour les élections locales et européennes, le PSD et le PNL ont adopté une stratégie axée sur les questions de gouvernance locale, cherchant à consolider leur base électorale en mettant en avant le bilan positif de leurs maires sortants. Cette stratégie était cohérente avec leur objectif de maximiser leurs résultats aux élections locales. Les petits partis ont choisi de se différencier en mettant l’accent sur des questions dépassant le niveau local (Tufiș 2024). Ainsi, contrairement à l’approche suivie par les principaux partis traditionnels, l’USR, le Parti du mouvement populaire (PMP) et plusieurs anciens députés européens de l’USR se présentant en tant qu’indépendants ont donné la priorité à l’agenda européen pendant leurs campagnes. Leur stratégie visait à accroître leur visibilité et leur part de voix dans la course européenne en mettant l’accent sur des thèmes tels que l’État de droit, l’économie verte, la responsabilité démocratique au sein des institutions de l’UE et l’avenir de l’intégration européenne. Ce faisant, ces acteurs se sont positionnés comme des réformistes pro-européens, cherchant à retrouver leur influence dans un paysage politique fragmenté.

À l’autre extrémité du spectre politique, l’AUR et SOS România ont adopté un discours eurosceptique et nationaliste, axé sur une réévaluation critique des relations entre la Roumanie et l’UE. Leur rhétorique a séduit les électeurs mécontents de ce qu’ils percevaient comme une érosion de la souveraineté nationale, les deux partis présentant les élections européennes comme une occasion de « remettre l’Europe à sa place » (Ioana, 2024). Si l’AUR n’a pas remis en cause l’adhésion de la Roumanie à l’UE, son discours reflétait néanmoins un répertoire nationaliste plus large diffusé dans toute l’Europe centrale et orientale, mettant l’accent sur le protectionnisme culturel et la défense de l’identité nationale. De manière plus radicale, le leader de SOS România a introduit un discours qui remettait directement en question l’avenir de la Roumanie au sein de l’UE. Bien que cette position reste marginale dans le mainstream politique roumain et ait rarement fait l’objet d’un débat sérieux, son émergence a marqué un changement discursif important, suggérant que l’euroscepticisme dur, bien que toujours périphérique, se fait de plus en plus audible dans la sphère publique (Soare, 2024).

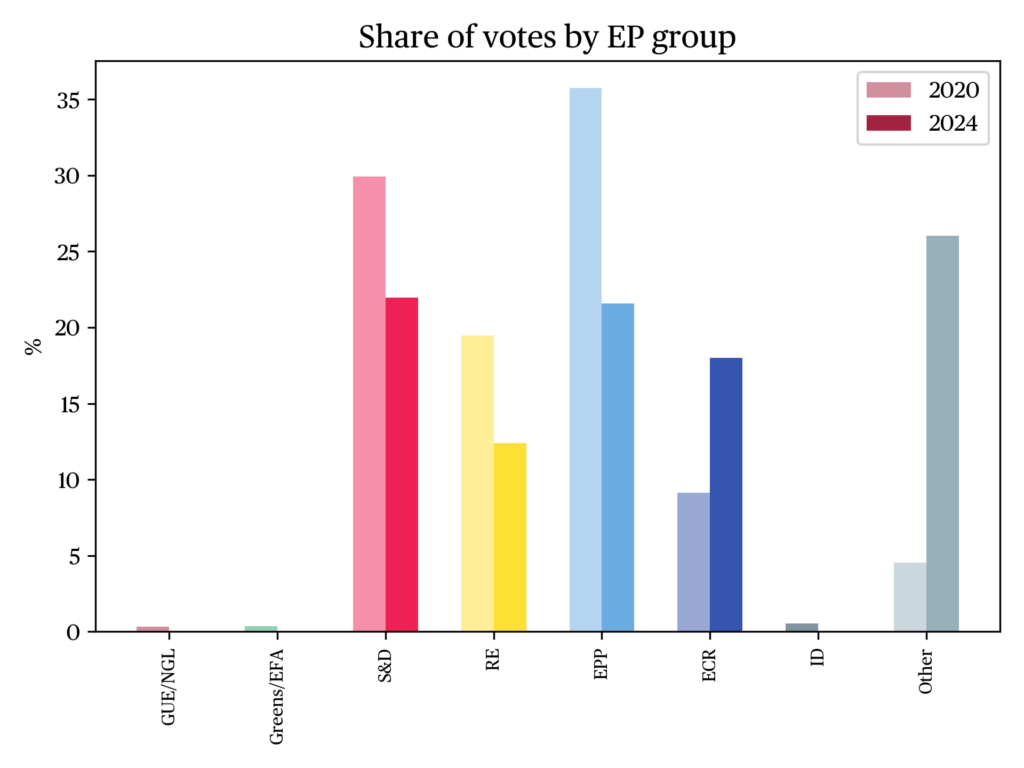

Les résultats officiels des élections européennes (Biroul Electoral Central, 2024) ont montré que cette stratégie n’avait pas été entièrement couronnée de succès. Alors que le PSD et le PNL ont obtenu le même nombre de sièges qu’aux élections de 2019, les partis extrémistes AUR et SOS România ont remporté près de 20 % des voix et ont envoyé huit élus Parlement européen (les six députés européens de l’AUR ont rejoint le groupe des Conservateurs et Réformistes européens, ECR, tandis que les deux députés européens de SOS România sont restés non inscrits). Après quatre années d’isolement au Parlement roumain, l’AUR est devenue au sortir des élections européennes le deuxième plus grand parti roumain au Parlement européen, une position qui a renforcé son attrait dans l’électorat.

Les résultats obtenus par l’AUR lors des élections locales de 2024 montrent des tendances bien différentes. Parti relativement jeune, l’AUR ne dispose pas de la force organisationnelle généralement nécessaire pour l’emporter lors des scrutins locaux. Contrairement aux élections nationales ou européennes, où la visibilité du chef du parti dans les médias peut compenser un déficit organisationnel, les élections locales en Roumanie sont fortement influencées par des contraintes institutionnelles et structurelles qui tendent à favoriser les acteurs bien établis. L’un des principaux obstacles aux succès de formations politiques nouvelles est le système électoral majoritaire à un tour utilisé pour élire les maires et les présidents des conseils départementaux. Ce mode de scrutin tend à amplifier les avantages des candidats sortants, récompensant ceux qui bénéficient d’une notoriété, de réseaux de patronage bien établis et d’organisations locales solides. Ainsi, les nouveaux partis comme l’AUR ont souvent du mal à s’imposer dans les élections locales, où les résultats électoraux sont moins déterminés par les discours nationaux que par les dynamiques de pouvoir locales.

L’économie politique de la gouvernance locale en Roumanie amplifie ces difficultés. Les administrations locales restent fortement dépendantes du financement du gouvernement central, souvent distribué selon des critères partisans. Cette dépendance structurelle incite fortement les candidats locaux à s’aligner sur les partis au pouvoir, car l’accès aux fonds dont dispose le pouvoir central peut considérablement influencer les perspectives de développement local. Les changements de parti de dernière minute, où les candidats locaux abandonnent les petits partis ou ceux de l’opposition au profit des partis au pouvoir, sont une caractéristique récurrente de la politique locale roumaine. Cette dynamique désavantage encore davantage les partis comme l’AUR qui n’ont pas accès aux ressources de l’État ou aux réseaux de patronage existants. SOS România, dont les résultats aux élections locales de 2024 ont également été modestes, a été confronté à des difficultés similaires. Ensemble, le PSD et le PNL ont remporté environ 60 % des élus (présidents de conseil départemental, conseillers départementaux, maires, conseillers municipaux), tandis que l’AUR s’est hissée à la quatrième position aux élections municipales et à la troisième position aux élections des conseillers départementaux (10,7 % des voix) et municipaux (9,5 % des voix).

La deuxième partie du cycle électoral 2024 en Roumanie a pris la forme d’une campagne quasiment ininterrompue, s’étendant du printemps, avec les élections locales et européennes, jusqu’à l’automne. Cette période de mobilisation prolongée a créé un climat politique intense, marqué par une activité partisane soutenue dans les médias et une exposition répétée des électeurs à la communication électorale des acteurs politiques. Au cours de l’été, les efforts de campagne se sont intensifiés plutôt que de s’atténuer, contribuant à un sentiment de lassitude tant chez dans l’électorat que parmi les acteurs politiques.

Une caractéristique essentielle de cette deuxième séquence électorale a été le chevauchement temporel entre les campagnes parlementaires et présidentielles, lequel a entraîné un déséquilibre important dans l’attention du public et des acteurs politiques. Malgré l’importance institutionnelle des élections parlementaires, l’attention des partis et de l’électorat s’est principalement portée sur la course à la présidence, qui bénéficiait d’une plus grande visibilité et d’un poids symbolique plus important. Cette dynamique a eu pour conséquence d’éclipser les élections parlementaires, qui ont bénéficié d’une visibilité et d’un engagement stratégique moindres par rapport à la course à la présidence.

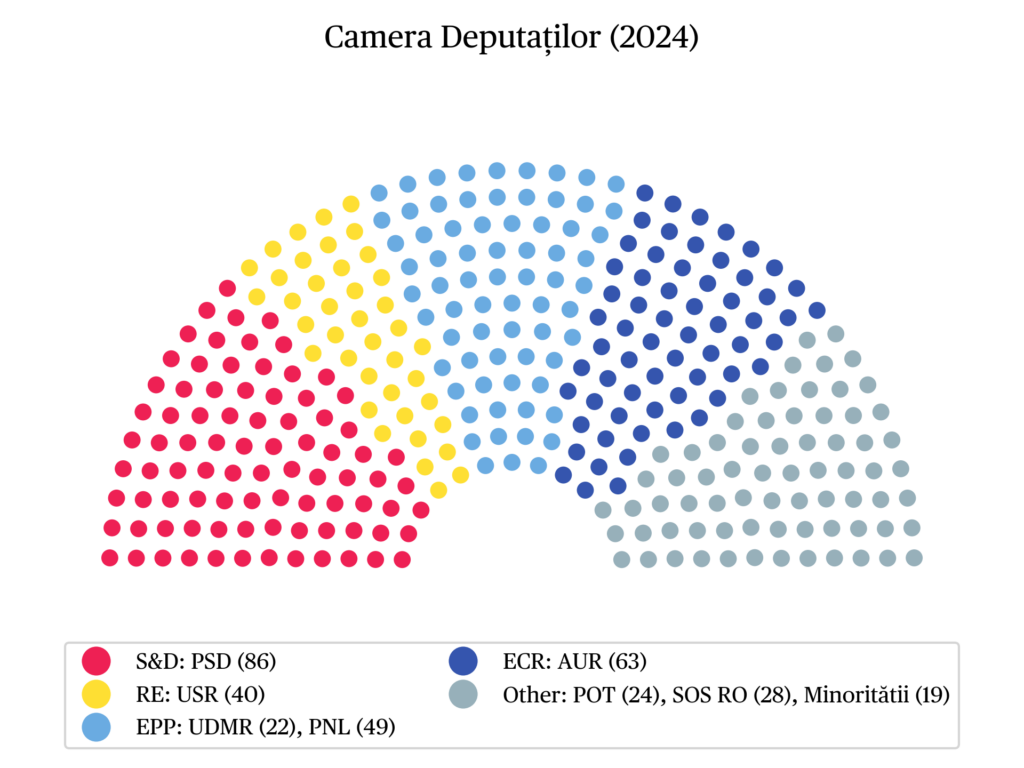

Les élections législatives ont eu lieu le 1er décembre au terme d’une campagne électorale discrète au cours de laquelle les partis politiques, leurs candidats et leurs programmes ne sont guère parvenus à susciter l’intérêt du public. Le taux de participation a toutefois considérablement augmenté par rapport au scrutin législatif de 2020, passant de près de 32 % à un peu plus de 52 % – une évolution due à la fois au contexte pandémique des élections de 2020 et à la polarisation importante du dernier scrutin.

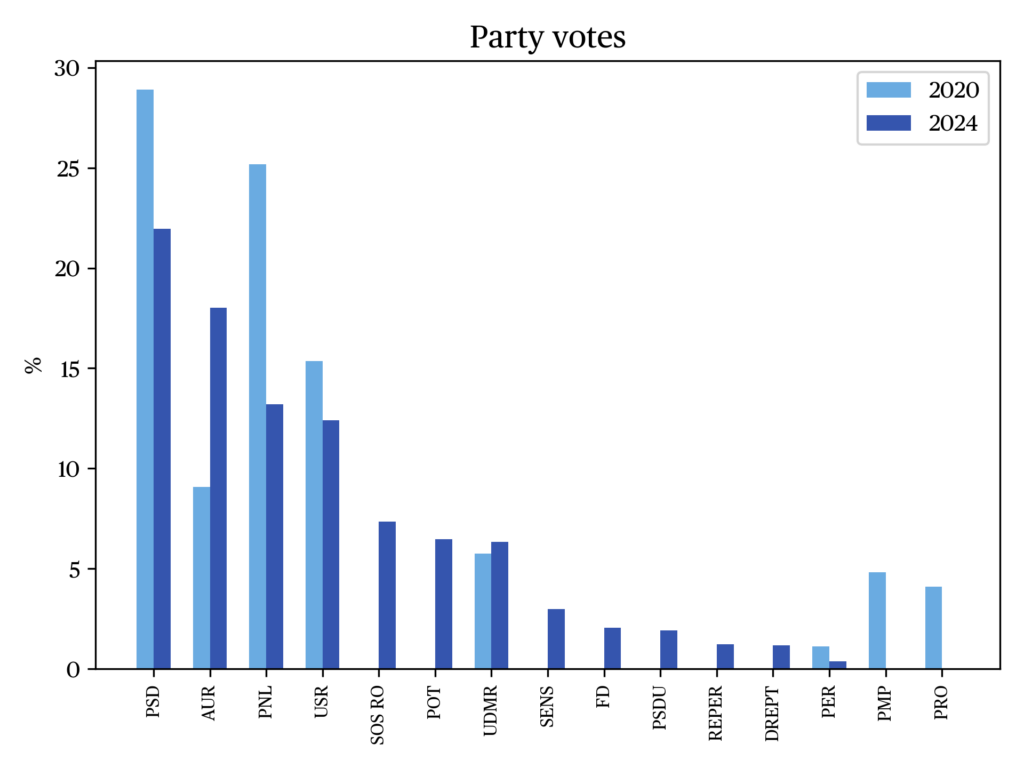

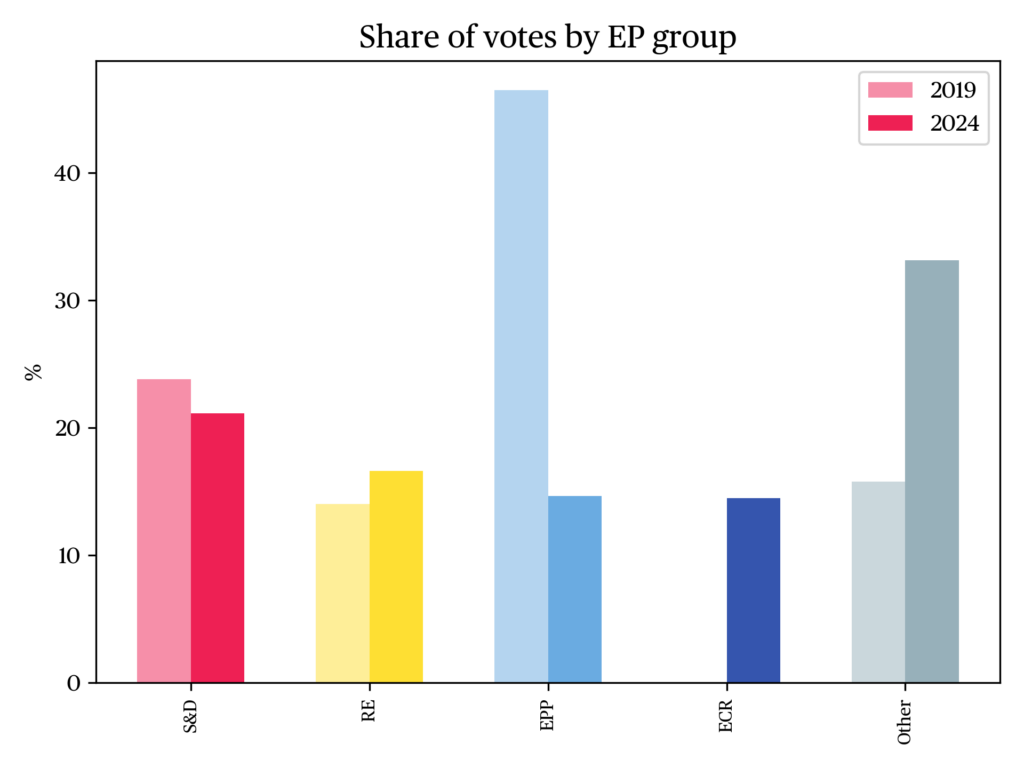

Les résultats ont reflété de manière claire l’humeur qui a prévalu dans l’opinion tout au long de l’année : un mécontentement généralisé des électeurs à l’égard des partis au pouvoir, et principalement de la coalition PNL-PSD. Ce rejet électoral a été alimenté par une longue série de griefs. Pour certains, la gestion de la pandémie par le gouvernement n’était pas satisfaisante ; pour d’autres, l’alignement de la politique étrangère roumaine sur celle de l’Ukraine suscitait des critiques ; les performances économiques, du pays en particulier la persistance des inégalités et de la précarité, ont également concentré les critiques ; enfin, une partie notable de l’électorat a exprimé sa colère face à la décision du PNL de former une coalition gouvernementale avec le PSD en 2022, un acte perçu comme une trahison des engagements pris précédemment par le parti en faveur d’un renouveau politique. Ces diverses sources de mécontentement se sont traduites en termes électoraux par une sanction des partis au pouvoir, une dynamique qui se reflète clairement dans les données présentées dans la figure a, qui compare les résultats des élections législatives de 2020 et 2024.

| Parti politique / alliance | Voix 2024 (%) | Voix 2020 (%) | Différence 2020-2024 |

| Parti social-démocrate – PSD | 21,96 % | 28,90 % | -6,94 |

| Alliance pour l’Union des Roumains – AUR | 18,01 % | 9,08 % | +8,93 |

| Parti national-libéral – PNL | 13,20 % | 25,19 % | -11,99 |

| Union Sauvez la Roumanie – USR PLUS | 12,40 % | 15,37 % | -2,97 |

| SOS România – SOS RO | 7,36 % | – | +7,36 |

| Parti de la jeunesse – POT | 6,46 % | – | +6,46 |

| Union démocrate magyare de Roumaine – UDMR | 6,33 % | 5,74 % | +0,59 |

| Autres partis ou candidats | 12,45 % | 13,15 % | -0,70 |

| Bulletins nuls | 1,83 % | 2,57 % | -0,74 |

Source : Autorité électorale permanente roumaine.

Les deux principaux partis de gouvernement, le PSD et le PNL, ont perdu 19 % de voix cumulées par rapport à 2020. Cette baisse confirme le profond mécontentement de la population à l’égard de la classe politique et valide l’interprétation des élections de 2024 comme un vote sanction visant les dirigeants au pouvoir. L’UDMR, qui représente principalement la minorité hongroise et bénéficie d’un fort soutien dans les régions à majorité magyarophone de Transylvanie, a su tirer parti de la grande discipline de son électorat. Le parti a réussi à augmenter le taux de participation au sein de la communauté hongroise afin de suivre la hausse attendue de la participation globale. L’USR, bien que ne faisant pas partie de la coalition au pouvoir au moment des élections, a également connu un léger recul, perdant près de 3 % des voix par rapport à ses résultats de 2020. Cette sous-performance peut être attribuée à des conflits internes au parti, à des luttes de pouvoir et à la perception publique selon laquelle l’USR portait une part de responsabilité dans l’effondrement de la coalition gouvernementale de 2020 (Dumitrescu, 2024). Malgré ces pertes importantes, l’équilibre des pouvoirs après les élections est resté largement inchangé. Les deux principaux partis ont pu reconstituer leur coalition gouvernementale avec l’UDMR et avec le soutien du groupe parlementaire représentant les minorités nationales. Cette continuité souligne l’inertie structurelle des gouvernements de coalition en Roumanie, où les revers électoraux n’entraînent pas nécessairement un changement dans la dynamique du pouvoir politique. Malgré des pertes importantes dans les urnes, les principaux partis restent capables de conserver le contrôle du gouvernement grâce à des négociations au sein de l’élite politique.

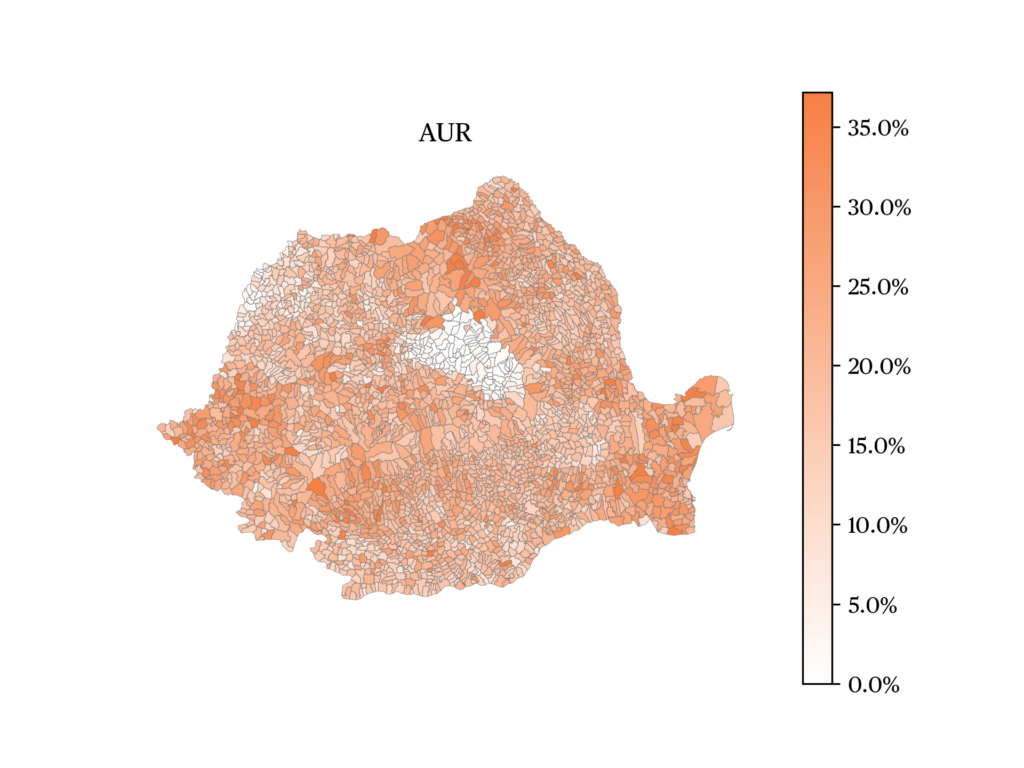

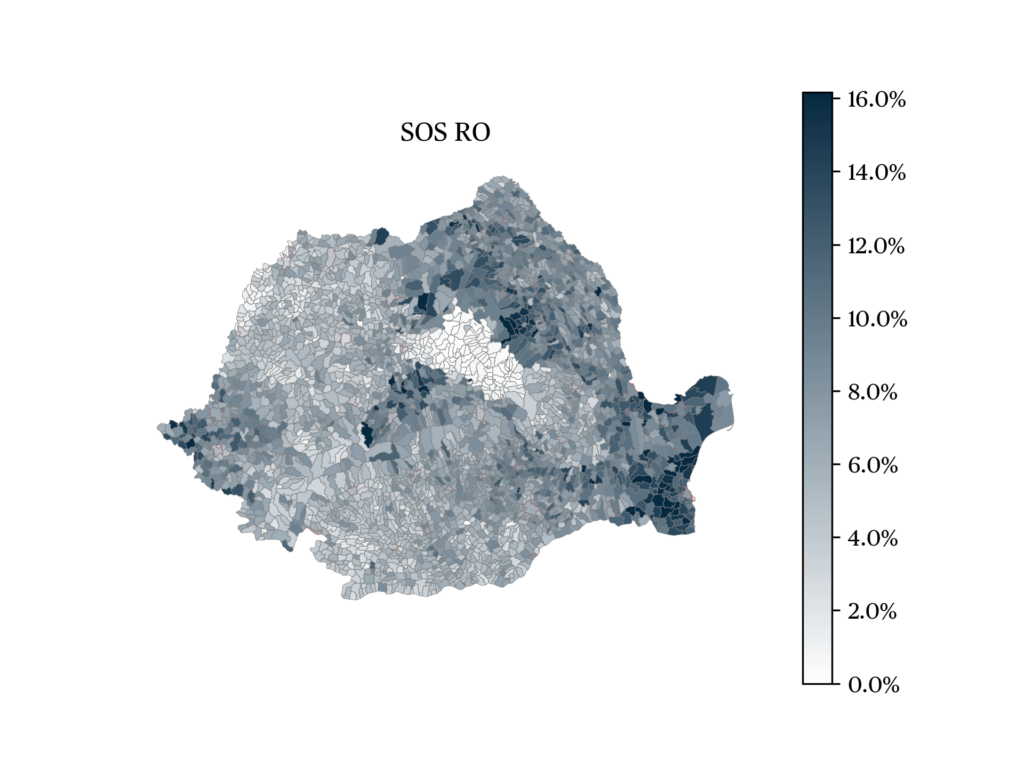

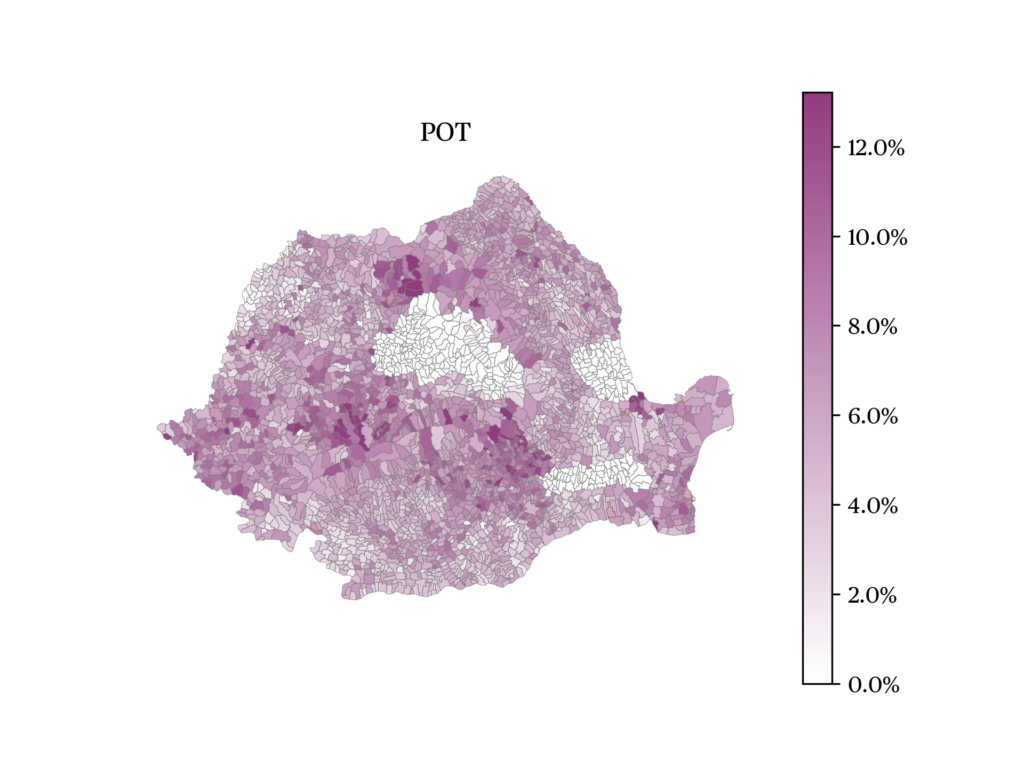

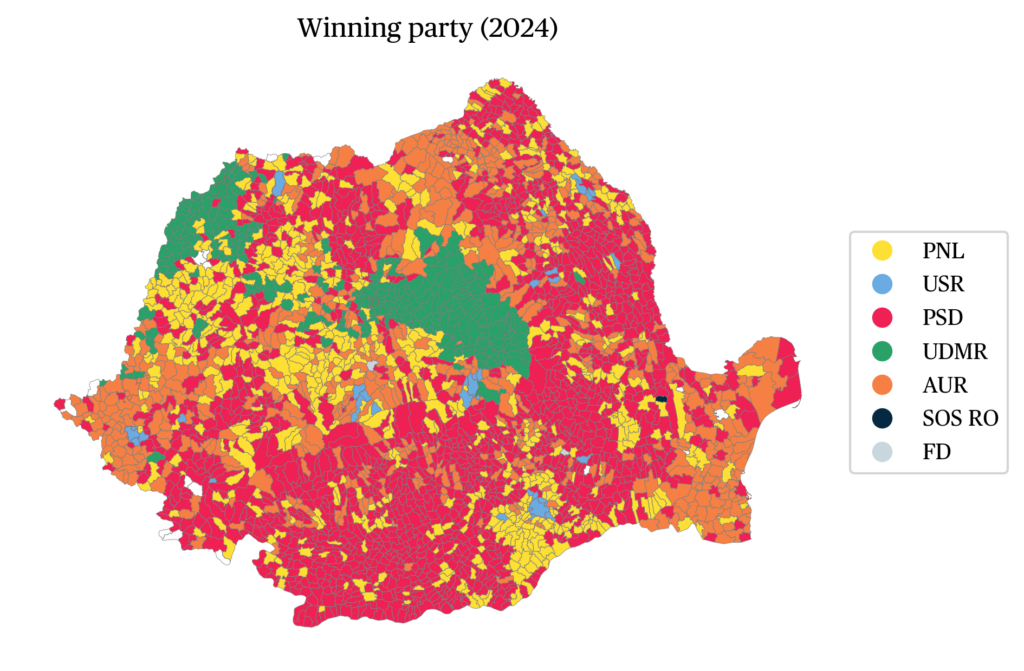

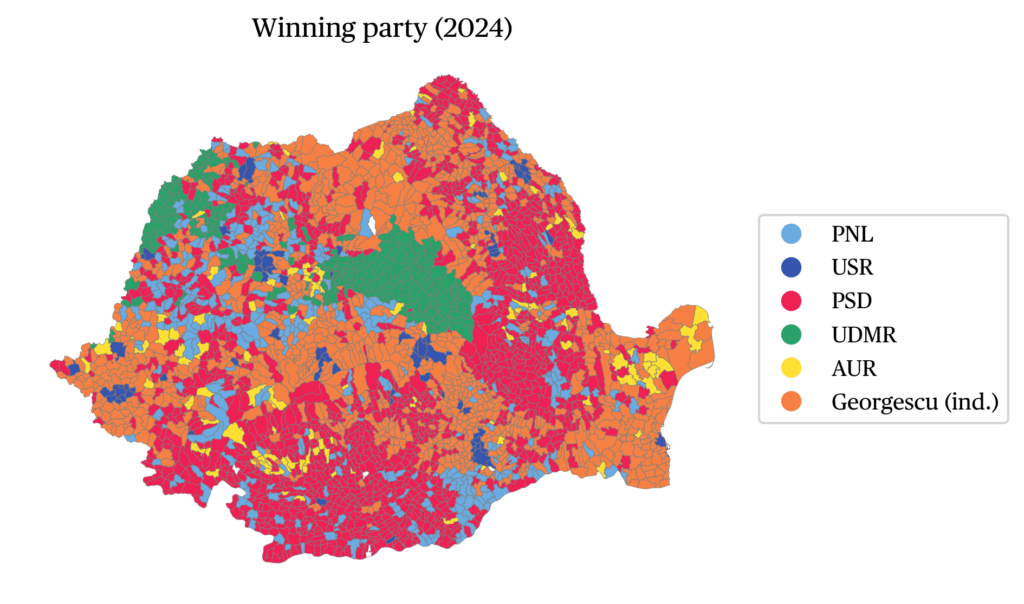

Le maintien du « cordon sanitaire » contre les partis populistes d’extrême droite est apparu comme un deuxième élément de continuité majeur. Si cette barrière informelle contre les partis radicaux ou anti-establishment n’a pas toujours fonctionné de manière hermétique, comme l’illustre la collaboration temporaire entre l’USR-PLUS et l’AUR en 2021 pour déposer une motion de censure contre un gouvernement dirigé par le PNL, elle n’en reste pas moins une caractéristique structurante de la formation des coalitions et du comportement politique des élites roumaines. Touefois, dans le cas roumain contemporain, ce modèle d’exclusion semble avoir contribué à diversifier et à consolider la base de soutien des partis populistes d’extrême droite. L’AUR a presque doublé sa part des voix entre 2020 et 2024, passant de 9,08 % à 18,01 %. Par ailleurs, deux nouveaux partis, tous deux dirigés par d’anciens membres de l’AUR, ont également réussi à franchir le seuil des 5 % et à remporter des sièges au Parlement : SOS România, avec 7,36 % des voix, et le Parti de la jeunesse (POT), avec 6,46 % des voix. Ensemble, ces trois partis sont passés de 9,08 % des voix en 2020 à 31,83 % des voix en 2024. La répartition des voix pour les trois partis populistes par municipalité (voir figure b) montre qu’ils bénéficient d’un soutien dans tout le pays, à l’exception des deux comtés où la population hongroise est majoritaire (Covasna et Harghita) et, dans le cas du POT, de deux autres comtés dans lesquels le parti n’a pas pu soumettre ses listes de candidats à temps (Galați et Ialomița).

Source : Romanian Permanent Electoral Authority.

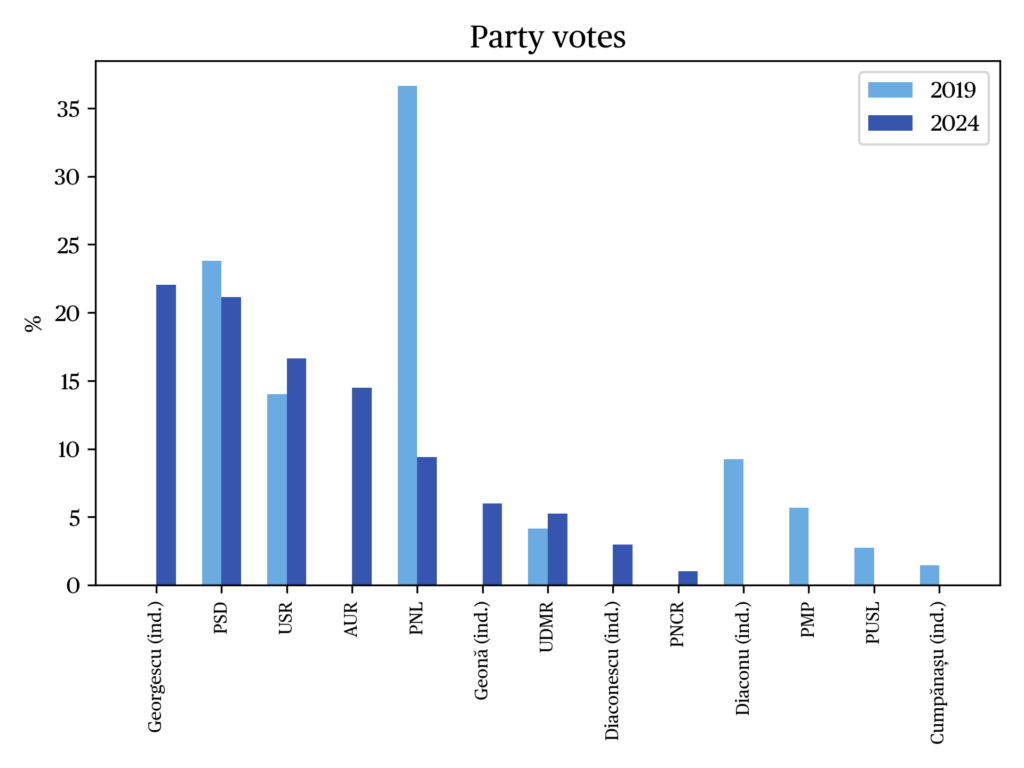

Les élections présidentielles de 2024 ont été l’événement principal de la super-année électorale roumaine. Cette prééminence résulte en partie de l’importance accordée au leadership présidentiel par l’opinion publique roumaine, près de huit Roumains sur dix (79 %) estimant selon l’enquête World Value Survey 2018 que le pays aurait tout à gagner à posséder un dirigeant fort, libre de toute contrainte parlementaire et électorale (Comșa, 2020)1. En 2024, quatorze candidats – dix soutenus par des partis politiques et quatre indépendants – se sont disputés les suffrages de l’électorat roumain dans ce qui devait initialement être un scrutin assez prévisible (pour un aperçu détaillé, voir Stoica, 2025). Suite à la disqualification de Diana Șoșoacă par la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), seuls quatre candidats étaient considérés comme des prétendants sérieux pour accéder au second tour : Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), George Simion (AUR) et Elena Lasconi (USR). Chacun de ces candidats bénéficiait du soutien explicite de partis politiques établis, témoignant du rôle central que continuait de jouer le soutien partisan dans la politique présidentielle. Cependant, la présence de Lasconi et Simion, deux représentants de plateformes contestataires institutionnalisées respectivement en 2016 et 2020, a démontré la compétitivité croissante des acteurs non traditionnels dans un système de partis en pleine évolution.

Le PSD avait bon espoir que 2024 mettrait fin à la « malédiction » qui touchait le parti à chaque scrutin présidentiel depuis plus de vingt ans : bien qu’il soit le plus grand parti politique de Roumanie, le PSD n’a pas réussi à remporter une élection présidentielle depuis 2004, ses candidats ayant été battus au second tour par Traian Băsescu en 2004 et 2009, puis par Klaus Iohannis en 2014 et 2019. Selon des sources informelles, le PSD aurait cherché à organiser un second tour opposant son propre candidat, Marcel Ciolacu, au candidat de l’AUR, George Simion, ce qui lui aurait permis de présenter l’élection comme un choix clair entre un Premier ministre sortant pro-européen et un candidat populiste eurosceptique. Cette stratégie a été compliquée par la décision prise le 5 octobre par la CCR d’exclure Diana Șoșoacă de la course. Si la justification juridique a été largement considérée comme fragile (voir Iancu, 2025), les critiques ont interprété cette décision comme une manœuvre indirecte visant à faciliter la progression de Simion vers le second tour en éliminant l’une de ses détractrices les plus virulentes au sein de la droite nationaliste.

De manière inattendue, au cours de la dernière semaine de campagne, un candidat indépendant, Călin Georgescu s’est imposé comme un concurrent sérieux, porté par une campagne très efficace sur TikTok. Bien que méconnu du grand public, Călin Georgescu était loin d’être un outsider politique. Issu d’un milieu privilégié ayant bénéficié de séjours d’études à l’étranger à la fin de la période communiste, Georgescu appartenait depuis longtemps aux échelons supérieurs des structures administratives et politiques roumaines. Depuis le début des années 1990, il avait occupé des postes de haut niveau dans divers ministères, en particulier à la fin des années 1990 et au début des années 2000, se forgeant ainsi un profil d’expert politico-administratif. Plus récemment, en 2021, Georgescu avait été désigné par l’AUR comme candidat au poste de Premier ministre lors de consultations avec le président Klaus Iohannis, un épisode qui avait démontré sa proximité avec le pouvoir et son alignement avec certains segments de l’extrême droite.

Malgré sa faible notoriété dans l’espace public avant le premier tour des élections présidentielles, Călin Georgescu s’est imposé comme une figure politique hybride : un technocrate et un politicien de longue date qui a stratégiquement adopté la posture rhétorique d’un outsider indépendant des structures existantes. Son triomphe inattendu dans les urnes a été facilité par un amalgame discursif de thèmes anciens comme nouveaux, combinant des appels à la nostalgie du passé et prise en charge d’inquiétudes contemporaines. Son programme s’articulait autour de trois principes directeurs – « Nourriture, Eau, Énergie » – qui, selon ses propres termes, reflètent « le christianisme appliqué à l’économie réelle » et sont présentés comme une triade incarnant l’harmonie entre Dieu, l’Homme et la Nature.

Ce cadre idéologique s’appuyait sur un discours omniprésent autour de la constitution d’une communauté organique et traditionnelle capable de résister à la désintégration moderne, une communauté censée transcender les clivages religieux et socio-économiques. Au cœur du programme de Călin Georgescu figurait un appel à la souveraineté nationale comme guide de la décision politique, associé à un soutien au distributisme, modèle socio-économique privilégiant la production locale, la démocratie participative et une vision de la liberté fondée sur la fraternité et la solidarité. Ce modèle, bien que formulé dans un langage volontiers spiritualiste et nationaliste, était également présenté comme universellement applicable, positionnant la Roumanie non seulement comme un bénéficiaire, mais aussi comme une source mondiale d’inspiration morale et politique.

La rhétorique de Georgescu a adopté à de multiples reprises un ton quasi messianique, tentant de s’inscrire dans une lignée de héros roumains et d’autres figures historiques engagées dans des luttes contre la domination étrangère et la décadence morale de leur pays. Son discours faisait écho à des éléments de protochronisme, une tradition historiographique nationaliste qui revendique la Roumanie comme le berceau de la civilisation mondiale et de son renouveau spirituel (Verdery, 1991). Dans le même temps, les déclarations publiques de Georgescu comprenaient également des références ésotériques à des énergies spirituelles et à un « équilibre » métaphysique, parsemées de propositions ambiguës et peu étayées, invitant à une interprétation large et permettant à des publics divers de projeter leurs attentes sur son message. Ce discours hybride et souvent cryptique est devenu viral dans l’écosystème médiatique fragile de la Roumanie, où le journalisme traditionnel s’est affaibli et où les plateformes de médias sociaux, en particulier TikTok, sont devenues les principales sources d’information politique, en particulier parmi les jeunes. Les données de 2024 suggèrent que les Roumains passeraient en moyenne environ 32 heures par mois sur TikTok contre seulement 13 heures sur Facebook, ce qui souligne la capacité de la plateforme à amplifier les voix non conventionnelles et à faciliter la diffusion rapide de contenus politiques simples et dotés d’une forte charge émotionnelle (Dincă, 2024). La Roumanie est également le pays de l’UE où la pénétration de TikTok était la plus élevée en 2024 (Statista, 2024).

Les résultats du premier tour ont déjoué toutes les attentes. Călin Georgescu y est arrivé en tête avec 22,94 % des voix, suivi d’Elena Lasconi avec 19,18 %. Les deux favoris, Marcel Ciolacu et George Simion, ont terminé respectivement troisième (19,15 %) et quatrième (13,86 %). Quatre jours plus tard, le 28 novembre, le Conseil suprême de défense nationale (CSAT) a annoncé que les services de renseignement roumains avaient découvert des preuves d’ingérence électorale étrangère, ce qui a incité la CCR à ordonner un recomptage sans précédent à l’échelle nationale. Cependant, des lacunes logistiques et procédurales ont entaché le processus : le Bureau électoral central (BEC) n’a procédé qu’à un recomptage partiel, excluant environ 600 000 votes exprimés à l’étranger, tandis que les observateurs électoraux indépendants n’ont pas été autorisés à surveiller le processus. Malgré cela, le 3 décembre, la CCR a brusquement validé les résultats contestés du premier tour. Dans un revirement spectaculaire, le 6 décembre, alors que le vote de la diaspora pour le second tour était déjà en cours, la CCR est intervenue à nouveau, annulant finalement l’ensemble de l’élection présidentielle au motif que des renseignements récemment déclassifiés confirmaient l’existence d’un soutien étranger à la candidature de Călin Georgescu, rendant du même coup la concurrence électorale déséquilibrée et inéquitable. Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part de la société civile, des médias et de l’électorat. Les observateurs ont souligné le manque de transparence, l’insuffisance des preuves et la faiblesse du raisonnement juridique de la CCR, dont la décision ne comptait que quatre pages alors qu’elle motivait l’annulation du processus électoral le plus important du pays.

Le gouvernement a reporté les élections présidentielles aux 4 et 18 mai 2025, officiellement afin de laisser le temps aux candidats de préparer une nouvelle campagne et au public d’assimiler les événements politiques extraordinaires de la fin 2024. Cependant, la crédibilité institutionnelle des organes électoraux et constitutionnels roumains a été durablement entamée, suscitant de vives inquiétudes quant à la stabilité démocratique, l’état de droit et l’intégrité électorale à la suite d’interventions sans précédent de la part des autorités judiciaires et des services de renseignement.

Bilan

L’année électorale 2024 marque l’un des épisodes les plus disruptifs de l’histoire politique postcommuniste de la Roumanie. Caractérisées par l’émergence de candidats inattendus, l’escalade des contestations juridiques et la politisation croissante de la politique étrangère, ces élections fournissent ainsi un exemple frappant d’« élections critiques », terme proposé par V. O. Key pour désigner des scrutins charnières où les structures partisanes établies vacillent, de nouveaux alignements émergent et les règles fondamentales de la démocratie sont remises en cause.

Le fossé grandissant entre les acteurs politiques traditionnels et un ensemble diversifié de challengers, incluant à la fois des forces populistes classiques et des candidats aux idéologies hybrides, était bien plus que rhétorique. Il a entraîné une profonde reconfiguration de la scène politique roumaine, en partie sous l’impulsion d’un électorat de la diaspora mobilisé et de plus en plus déterminant. Autrefois considéré comme périphérique, ce bloc électoral non-résident est devenu une circonscription politique stratégique capable d’influencer de manière décisive les résultats du vote. Les données électorales issues des élections présidentielles et parlementaires soulignent un changement significatif dans les préférences de la diaspora. En 2019, Klaus Iohannis avait remporté une victoire écrasante dans ce groupe avec 94 % des voix de la diaspora au second tour, reflétant le soutien quasi-unanime des votants à une ligne centriste pro-européenne. En 2024, ce consensus s’était fragmenté. Le candidat indépendant Călin Georgescu a remporté le vote de la diaspora au premier tour avec 43,16 %, suivi d’Elena Lasconi (26,95 %), autre personnalité en marge de l’establishment politique traditionnel. Les dirigeants de partis établis tels que Marcel Ciolacu (2,86 %) et Nicolae Ciucă (4,63 %) ont au contraire obtenu de très mauvais résultats. Lors du second tour de l’élection présidentielle de 2025, George Simion a de nouveau dominé le vote de la diaspora avec 60,8 % au premier tour et 55,86 % au second, malgré sa défaite face à Nicușor Dan.

Les élections législatives de 2024 ont également reflété cette tendance. L’AUR a plus que triplé son soutien au sein de la diaspora par rapport à 2020, tandis que de nouvelles plateformes telles que POT et SOS România ont obtenu collectivement plus de 30 % des voix de la diaspora. En revanche, les partis traditionnels tels que le PSD et le PNL ont été relégués à des rôles marginaux, ce dernier ayant été totalement disqualifié du scrutin de la diaspora en raison du non-respect des exigences en matière de parité hommes-femmes. Cette évolution met en évidence non seulement les mutations des préférences politiques de la diaspora, mais ausi son autonomie croissante par rapport aux structures des partis nationaux.

Un moment déterminant de cette année électorale a été l’annulation de l’élection présidentielle de 2024 à l’entre-deux-tours, une décision qui a provoqué une onde de choc dans le système institutionnel roumain. Les litiges juridiques qui ont suivi ont dépassé les juridictions nationales, impliquant des instances juridiques européennes et soulignant un processus plus large de judiciarisation de la politique. L’exclusion de candidats très populaires tels que Călin Georgescu et Diana Șoșoacă du second tour de 2025 pour des raisons de sécurité nationale a encore exacerbé les tensions et érodé la confiance dans les institutions et leur neutralité.

Cette séquence a également mis en évidence la nature transnationale et numérique de la politique roumaine contemporaine. La campagne électorale a été de plus en plus façonnée par un écosystème en ligne mondialisé où les discours sur la dérive technocratique, les complots des élites et la souveraineté nationale ont gagné en popularité. Les débats publics ne se limitaient plus au cadre national : des influenceurs étrangers, dont Elon Musk, se sont publiquement engagés dans les controverses électorales roumaines, tandis que TikTok et d’autres plateformes numériques amplifiaient ces discours bien au-delà des frontières du pays. Des enquêtes journalistiques ont également révélé l’existence de vastes stratégies de mobilisation numérique remontant à la période postérieure à 2016, brouillant les frontières entre participation politique organique et campagnes d’influence orchestrées.

Malgré la victoire finale de Nicușor Dan, candidat centriste et pro-européen, au second tour du scrutin présidentiel de 2025, la légitimité de l’ensemble du processus électoral reste contestée. Les turbulences de la campagne et les différends institutionnels non résolus que celle-ci a suscités ont donné lieu à de profondes divisions. La victoire de Dan, bien que symboliquement importante pour les partis centristes, n’a pas freiné l’élan populiste. Le fort soutien national dont bénéficie Simion et la domination continue de la diaspora confirment la persistance des conditions structurelles qui alimentent le sentiment populiste et anti-establishment.

Si la démocratie roumaine a résisté à cette période d’instabilité, elle en est sortie plus fragmentée, plus contestée et plus dépendante que jamais des électorats transnationaux. Plus encore qu’à la possibilité d’une alternance politique, les enjeux de cette élections avaient trait aux fondements de la légitimité démocratique, à l’évolution de la géographie de la participation politique et à la fragilité de la confiance des citoyennes et des citoyens roumains dans leurs institutions.

Les données

Élection parlementaire

Élection présidentielle : premier tour

Bibliographie

Biroul Electoral Central (2024, 9 juin). Comunicat BEC privind lista partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților nationale…

Borțun, V. (2025, 16 mai). Romania Is About to Experience Disaster. New York Times.

Casal Bértoa, F. et Enyedi, Z. (2021). Party System Closure: Party Alliances, Government Alternatives, and Democracy in Europe. Oxford : Oxford University Press.

Comșa, M. (2020). Raportarea la politică și sistemele de guvernare. In B. Voicu, H. Rusu et C. Tufiș (éd.), Atlasul valorilor sociale: România la 100 de ani (pp. 71–80). Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană.

De Vries, C. et Hobolt, S. (2020). Political Entrepreneurs: The Rise of Challenger Parties in Europe. Princeton : Princeton University Press.

Dincă, T. (2024). TikTok a câștigat bătălia atenției în România. 2024 – primul an când TikTok va depăși Facebook în România. Profit.ro.

Dumitrescu, V. (2024). Cronica unei morți neanunțate. Decăderea USR de la partidul star anti-sistem, la prăpastia irelevanței electorale. Cronica unei morți neanunțate. Panorama.

Grama, A. (2025). The revenge of civil society. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 33(1) : 211–19.

Iancu, B. (2025). Militant Democracy and Rule of Law in Three Paradoxes: The Annulment of the Romanian Presidential Elections. Hague Journal on the Rule of Law.

Ioana, C. (2024). Este AUR de capul lui la europarlamentare? Cum i se aude mesajul în corul partidelor de extremă dreapta din Europa. Panorama.

Key, V. O. (1955). A theory of critical elections. The Journal of Politics, 17(1) : 3–18.

Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge : Cambridge University Press.

Pârvu, L. (2024). Marile mize ale comasării alegerilor: cum vor PSD și PNL să-și conserve puterea și să taie din elanul AUR și al Dianei Șoșoacă / Toate calculele făcute în culisele partidelor. Hotnews.

Soare, S. (2024). Charting Populist Pathways: Romanian Populism’s Journey to the European Parliament. In G. Ivaldi et E. Zankina (éd.), 2024 EP Elections under the Shadow of Rising Populism, European Center for Populism Studies.

Stoica, C. (2025). Turul doi care n-a fost: Autopsia sumară a unui moment electoral (sperăm) unic. Bucarest : Humanitas.

Tufiș, C. (2024). Les élections parlementaires européennes de 2024 en Roumanie : Une élection dominée par les enjeux locaux. Politique européenne, 86 : 230–38.

Verdery, K. (1991). National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu’s Romania. Berkeley : University of California Press.

1 Cette question fait généralement partie d’une série de quatre questions visant à évaluer les attitudes envers différents régimes politiques, dont la démocratie. Les Roumains ont une position ambivalente sur ces questions : d’une part, 90 % des personnes interrogées considèrent qu’un système politique démocratique est bon pour le pays ; dans le même temps, 79 % approuvent le principe d’un leader fort, 84 % celui d’un gouvernement technocratique et 34 % celui d’un régime militaire.

citer l'article

Sorina Cristina Soare, Claudiu D. Tufiș, Élections législatives et présidentielles en Roumanie, novembre-décembre 2024, Groupe d'études géopolitiques, Sep 2025,

à lire dans cette issue

voir toute la revue